Ein echter Bun(d)t für´s Leben

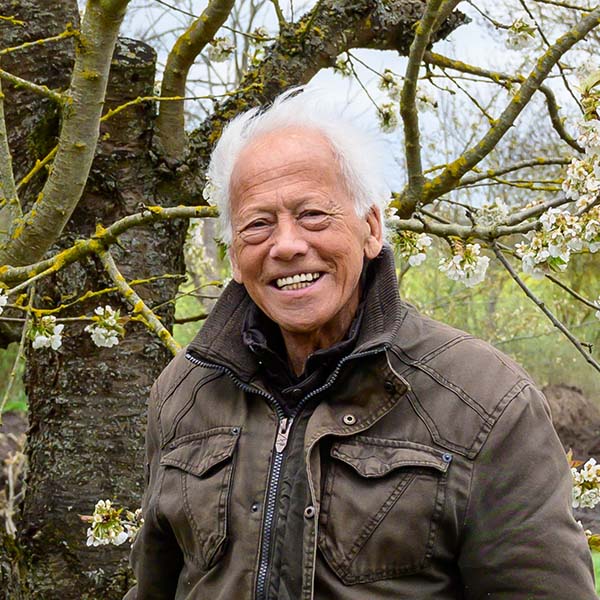

Rolf-Peter Bartz hatte selbst einen "Bunt fürs Leben" mit Roggow geschlossen und war mit einer tiefen Begeisterung Ideengeber für das neue Nutzungskonzept des Gutshofes als lebendigen Ortsmittelpunkt mit einem Angebot für jeden.

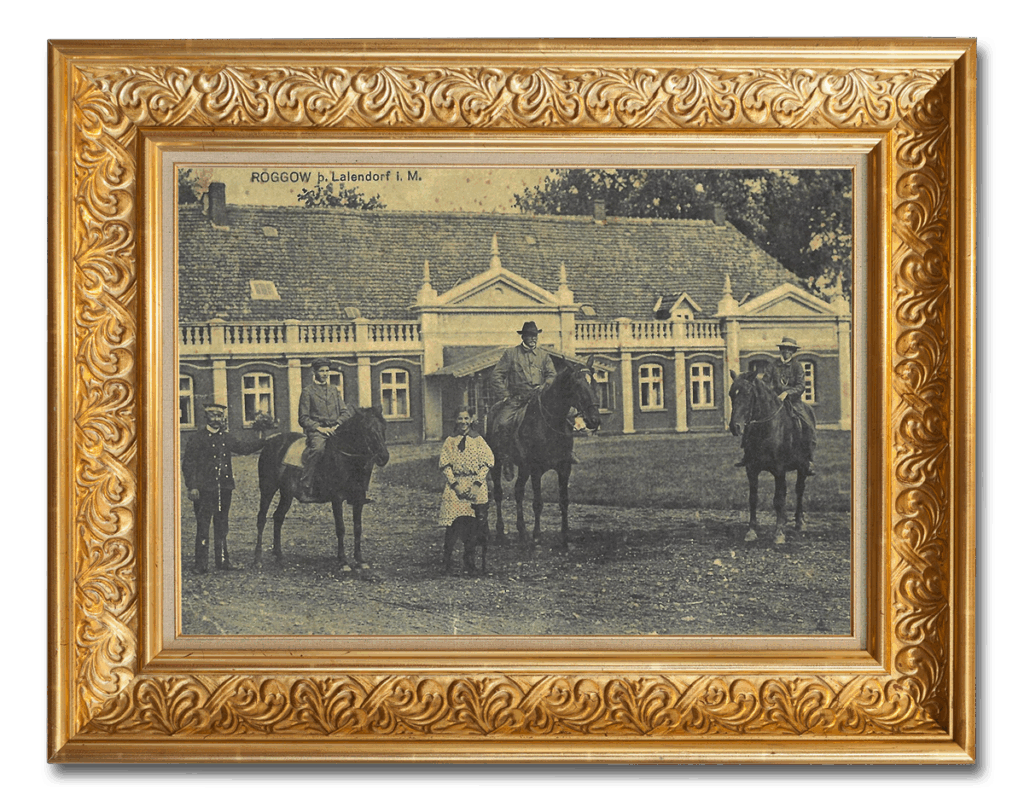

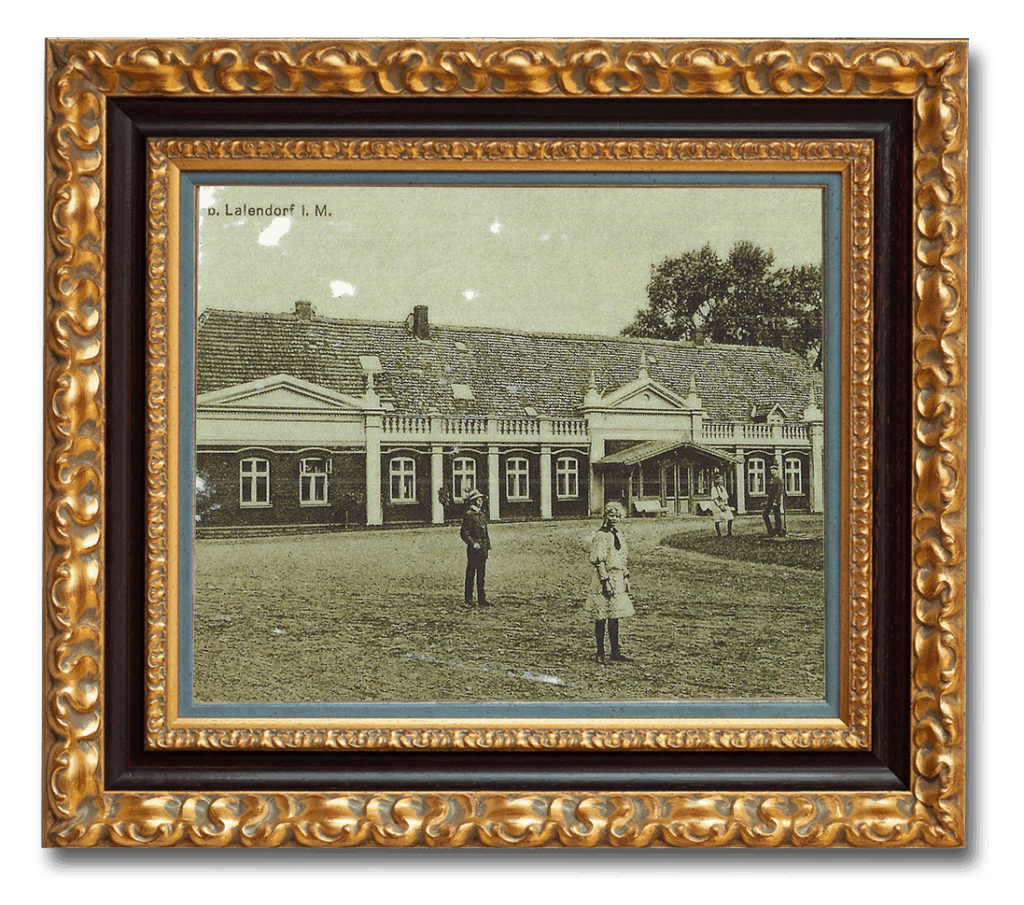

Er selbst engagierte sich mehr als 30 Jahre für die Aufarbeitung der Historie des Gutshofes und der Region. Dabei wusste er wie kein anderer die großen Geschichten und spannenden Ereignisse des Gutshofes und seiner Bewohner zu berichten. Rolf-Peter Bartz hatte mit viel Liebe zum Details ein Archiv der ehemaligen Inhaberfamilie - der Pogges - eingerichtet und war Kurator des kleinen Museums auf dem Gutshof. Mit seiner Initiative konnte Oliver Haubrich für die Idee gewonnen werden, den Gutshof von Grund auf und mit viel Engagement zu sanieren. Er wirkte täglich daran mit, einen attraktiven Begegnungspunkt in der Region aufzubauen.

Lust auf einen Besuch? Dann vereinbaren Sie doch einfach einen Termin mit unserem freudlichen Hausverwalter Stefan Nahr: 0173 8946196

Die Geschichte des Gutshof´s

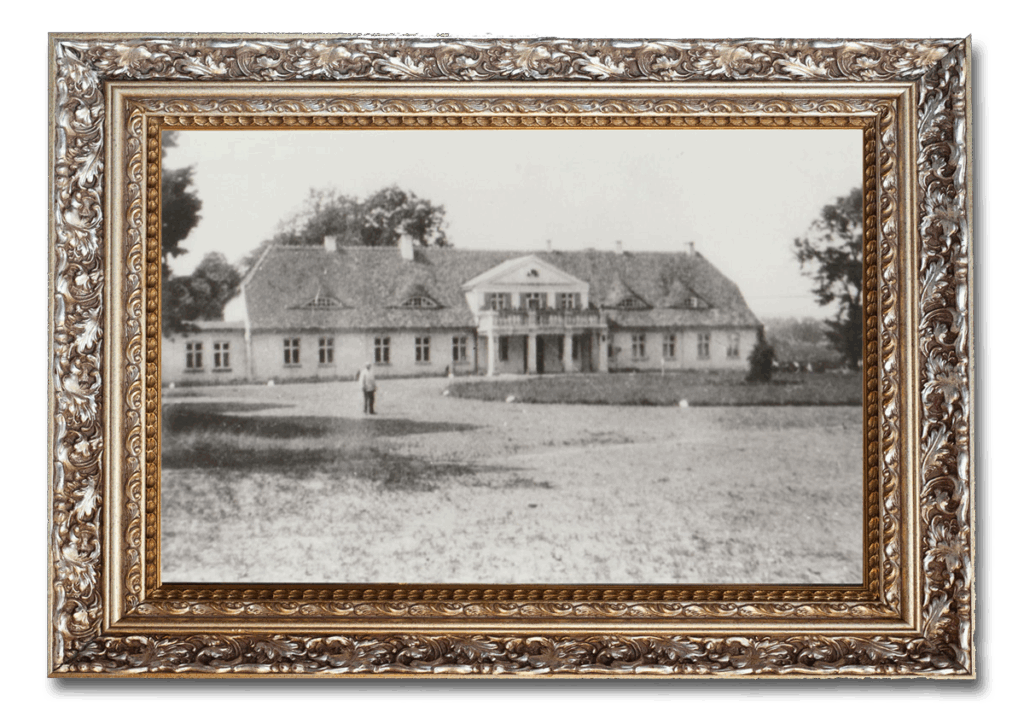

Die Historie des Gutshauses ist voller Wandel und ein lebendiges Zeugnis großer Umbrüche:

Wir haben mit einer so genannten "dendrochronologischen Untersuchung" - einem wissenschaftlichen Verfahren zur Bestimmung der Datierung an Hand von Baumringen zum Beispiel in Holzbalken herausgefunden, dass das Haus im Jahr 1748 erbaut worden sein muss.

Das Heftchen wurde 2020 bei den Bauarbeiten unter den alten Dielenbrettern gefunden. Es wurde dann Rolf-Peter Bartz, dem Leiter des Pogge-Archives am Poggeplatz für dessen Sammlung übergeben. Bis heute ist es rätselhaft, warum die abgeschriebenen Briefe versteckt wurden.

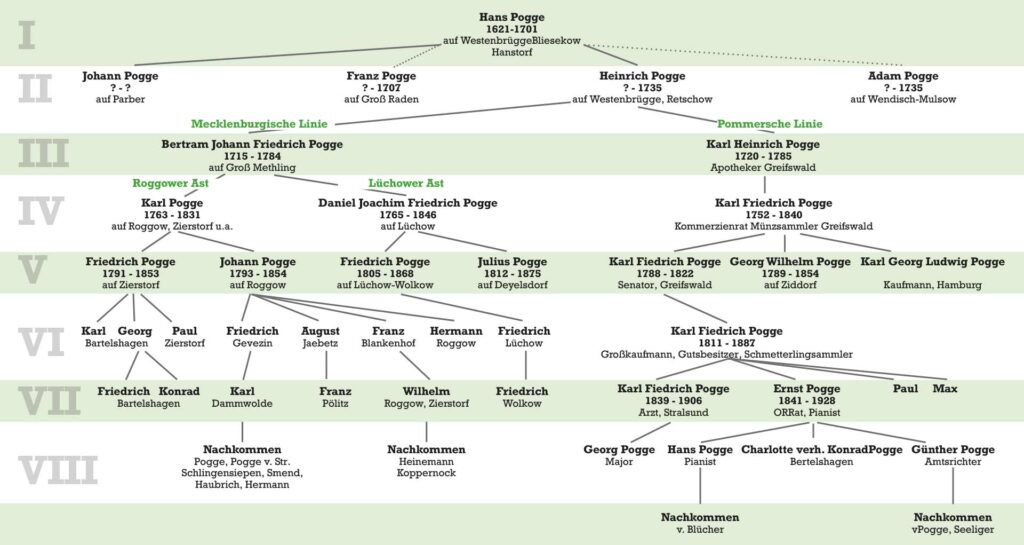

Die Geschichte im Zeitstrahl

Laut „Adelslexicon der preußischen Monarchie“, Bd. 3, Leipzig 1858, S. 56f, waren die von Vieregg von 1418 bis 1717 mit Roggow „begütert“.

„Das Dorf Roggow liegt östlich der Stadt Güstrow etwa auf halbem Weg nach Teterow und gehört heute zur Gemeinde Lalendorf im Landkreis Rostock. Erste Erwähnung fand es 1423 und war bis zum Ende des 17. Jahrhunderts im Besitz der Familie von Oldenburg.

Daniel von Roge, veräußerte 1425/1434 Rechte in Roggow (vgl. u.a. RMU 5305), erloschenes „mindermächtiges“ Adelsgeschlecht, Fortbestand des Gutes als „Ritterhof der Familie Zepe-lin“.

(Tobias Pietsch, Vom Ritterhof zum Gut. Die niederadligen Eigenwirtschaften Mecklenburgs im spätmittelalterli-chen Wandel, Goldberg 2023, S. 140)

Roggow (bei Güstrow) = altslw. rogŭ Horn „Ort des Rog“ oder „Hornort“, ersterw. 1445.

(Vgl. Paul Kühnel, Die slawischen Ortsnamen in Mecklenburg, in: Jahrbuch des Vereins für Mecklenburgische Ge-schichte und Altertumskunde 46 (1881), S. 3-168, hier: S. 121)

„Anfänglich und bis zur Reformationszeit hin müssen die mecklenburgischen Rittergüter sehr klein gewesen sein. Dazu war ein einziges Gut, wie aus den Urkunden vielfach erhellt, oft in den Händen mehrerer Besitzer und es zeigt sich nicht selten, dass in einem Dorfe mehrere Edelhöfe bestanden, …“

(Über die Stellung der Rittergutsbesitzer in Mecklenburg, mit besonderer Rücksicht auf ihre ständischen Rechte und die Landtage, o. A., in: Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft 16 (1860), Heft 2, S. 311-347, hier. S. 320)

Widukind von Oldenburg, Knappe, nachgew. 1480 und 1500 in Gremmelin und Wattmanns-hagen mit Lehnsbesitz in Klaber, Mierendorf, Rampeschendorf, Roggow und Schwiggerow.

(Tobias Pietsch, Vom Ritterhof zum Gut. Die niederadligen Eigenwirtschaften Mecklenburgs im spätmittelalterli-chen Wandel, Goldberg 2023,., S. 294)

„Otto Adam von Vieregg, Erbherr auf Weitendorf, Wattmannshagen, Roggow u.s.w., geb. zu Güstrow am 16. Juni 1634, starb am 16. Decbr. 1718 als kgl. preuß. Geh. Staatsminister, Ritter des Schwarzen Adlerordens u.s.w.“

(Leopold von Zedlitz-Neukirch, Neues Preußisches Adelslexicon, Bd. 4, Leipzig 1837, S. 296; nach jüngeren Quellen 1634-1718 [Gothaisches genealogisches Taschenbuch, 6. Jg., 1905, S. 826]. Zu seiner Biographie und v.a. seinen Mis-sionen als Diplomat für Mecklenburg-Güstrow und Brandenburg-Preußen vgl. Sebastian Joost, Wege durch die Jahrhunderte. Die Adelsfamilie Vieregge, Vieregg, Viereck, Stuttgart 2020, S. 84-90)

„Das ritterschaftliche Dorf Roggow gehört denen von Oldenburg auf Vietgest und Wotrum.“

„Pächter: Christian Canut, bewohnt von der Witwe des Jürgen Christoff von Oldenburg.“

(Beichtkin-derverezeichnis Kirchspiel Wattmannshagen 1704, www.milhahnspurensuche.de)

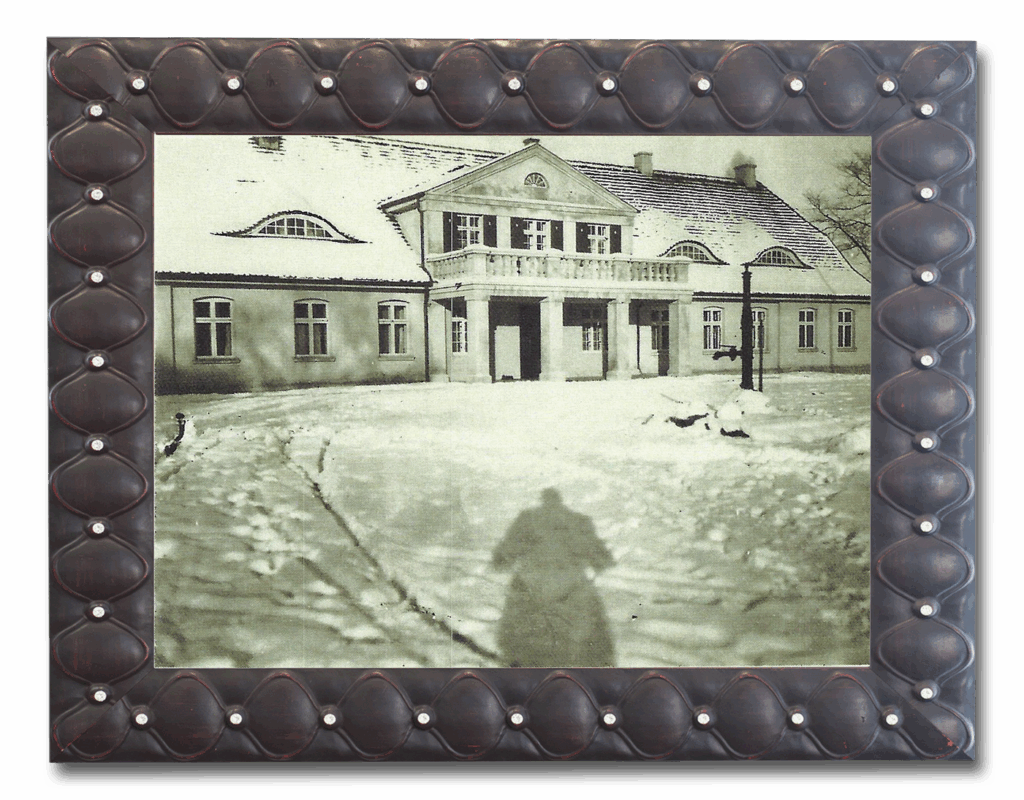

Laut Gutachten: Das Gutshaus wird erbaut.

In dem „Verzeichnis der Beichtkinder“ des Kirchspiels Klaber [südl. Groß Wokern] von Pastor David Johann Walter aus dem Jahr 1751 heißt es: „Das Gut Gremmelin mit Wattmannshagen, Reinshagen, Roggow und Rachow gehört noch immer der Familie von Viereck. Gut Tolzien mit Nieg-leve, Fredenhagen und Sierhagen, ehemaliger Besitz der Familie von Oldenburg, gehört jetzt denen von Wickede.“

(www.milahnspurensuche.de)

„Das ritterschaftliche Dorf Roggow gehört denen von Viereck auf Wattmannshagen. Hier leben 28 Beichtkinder. Das Dorf scheint hauptsächlich aus der gutsherrlichen Schäferei zu bestehen.“

(Bericht Barthold Ernst Glüer, Beichtkinderverzeichnis 1751, www.milhahnspurensuche.de)

Eigentümer: Carl Pogge pachtet das Gut vom Grafen von Wallmoden-Gimborn und bewirtschaftet es.

„Die Güter Roggow mit Krassow, Wattmannshagen und Friedrichshagen gehörten in alter Zeit dem Hauptmann Viereck, wohnhaft zu Wattmannshagen, einem äußerst spielsüchtigen Manne. Für Spiel-schuld trat derselbe Roggow und Krassow dem Kammerherrn von Rochebeg[sic!] ab. Von dem Pächter desselben nahm mein Schwiegervater 1790 Roggow in Abstand, … Von der Kammerherrin von Ro-chebeg [sic!] … kaufte mein Schwiegervater darauf Roggow für 28.000 Rtl.; weil ihm sein Vermögen dazu aber nicht ausreichend erschien, wandte er sich an den damals in der Nähe begüterten Grafen Wallmoden, mit dem Anerbieten in den Kaufkontrakt einzutreten und ihn als Pächter anzunehmen.“

(Reno Stutz Hg., Erinnerungen der Louise Pogge 1799-1882 [Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Mecklenburg, Reihe C, 11], Rostock 2013, S. 73)„Roggow 885,5 Scheffel, s. Weitendorf … Weitendorf und Wohland 2353 Scheffel, Frau Ulrike Sophie de la RocheBegg[sic!], geb. von Vieregg.“

(Herzoglich Mecklenburg-Schwerinscher Staatskalender 1789, S. 53f)

„1808, mitten in den schwierigsten Zeitumständen, wagte er [Carl Pogge], das Nachbargut Watt-mannshagen von Hauptmann von Viereck zu pachten, dem gleichen, dem ursprünglich Roggow gehört hatte.“

(Gertrud Schröder-Lemke, Carl Pogge und seine Söhne. Ein Beitrag zur mecklenburgischen Agrargeschichte in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts, Holtsee 1992, S. 21)

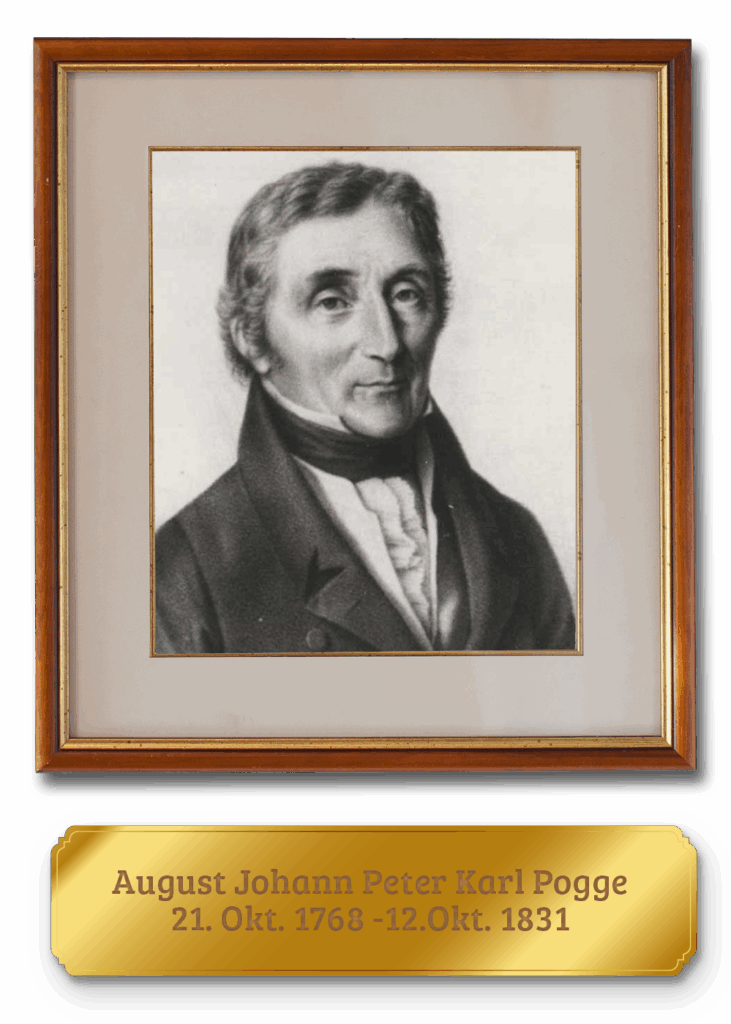

Eigentümer: Carl Pogge, *1763 +1831

„Früher (noch 1840) besaß auch der aus den Befreiungskriegen bekannte hannoverische Graf Ludwig Wallmoden [1769-1862], aus der Dezendenz König Georg‘s II und der Gräfin [Amalie von Grimborn Countess of] Yarmouth [1704-1765], … , in Mecklenburg die Güter Dieckhoff, Schweetz, Roggow und andere.

Dieckhoff und Schweetz besitzt jetzt Graf Bernhard Bassewitz, Roggow wird wohl das Gut sein, welches Herr Pogge-Roggow, der Führer des rechten Centrums auf dem Landtage 1848/49, jetzt hat.“

(Eduard Vehse, Mecklenburgs Hof und Adel von 1503-1837, Bd. 2, Leipzig o.J., S. 88f)

Eigentümer wird Johann Daniel Pogge, 2. Sohn von Carl Pogge. Er stirbt an einer Blutvergiftung. Inspiriert von den modernen Landmaschinen, die er auf der Weltausstellung 1851 in London gesehen hatte, hatte er diese nachbauen lassen und sich an einem Häcksler den Daumen verletzt. Die Verletzung entzündete sich und führte zu seinem Tode.

Besitzer: Wilhelm Heinrich Pogge

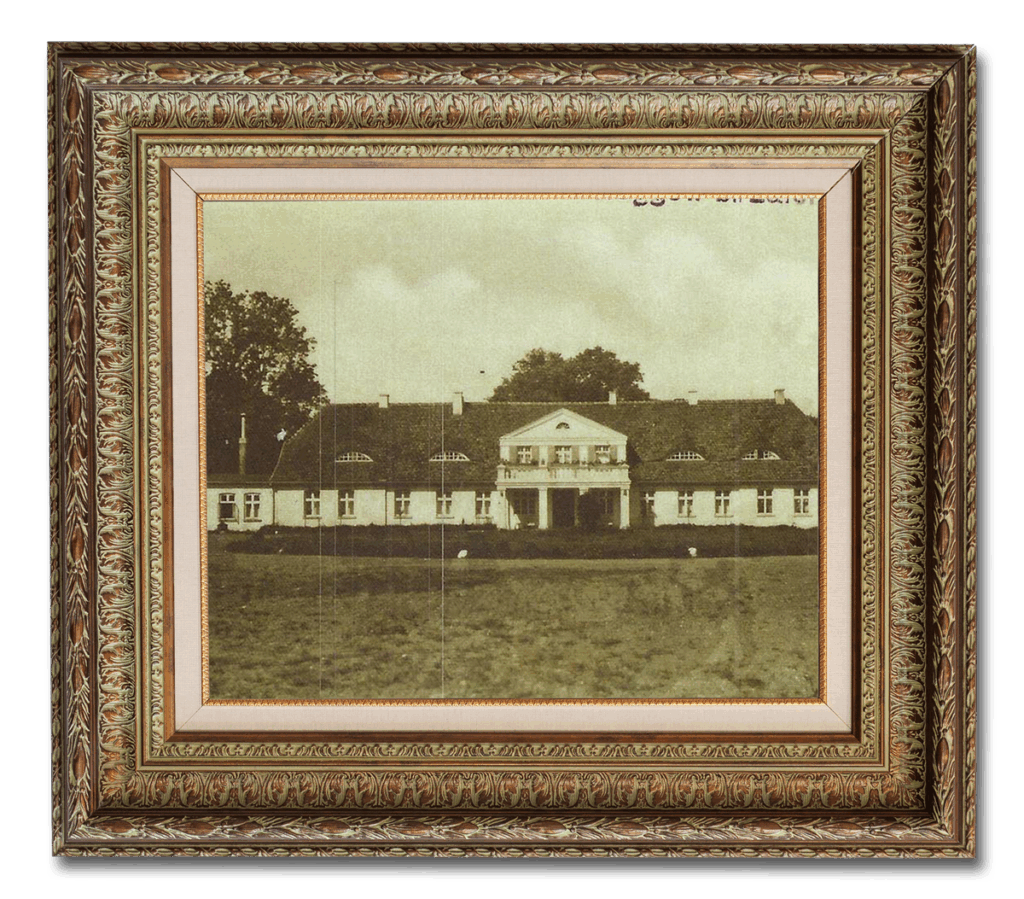

"Roggow, 2 Meilen östlich von Güstrow, in einem freundlichen Thal, grosser ansehnlicher Hof, nahe einem See, Lehngut des. W.H. Pogge, steuert von 1533 Scheffeln und hat 194,060 Quadratruthen. Es befindet sich hier in einer Wiese in einer Tiefe von 10 bis 12 Fuss ein 2-12 Fuss mächtes Lager eines fettigen weissen Kalks (Wiesenkalks), welches sich beinahe über 800 Quadratruthen erstreckt und gegen 200,000 Tonnen Kalk würde hergeben können"

(Raabe, S. 769)

Eigentümer: Hermann Pogge, Bruder von Wilhelm. Hermann Pogge bekam 1886 einen Schlaganfall und verloste das Gut unter seinen Brüdern. Er starb 1902.

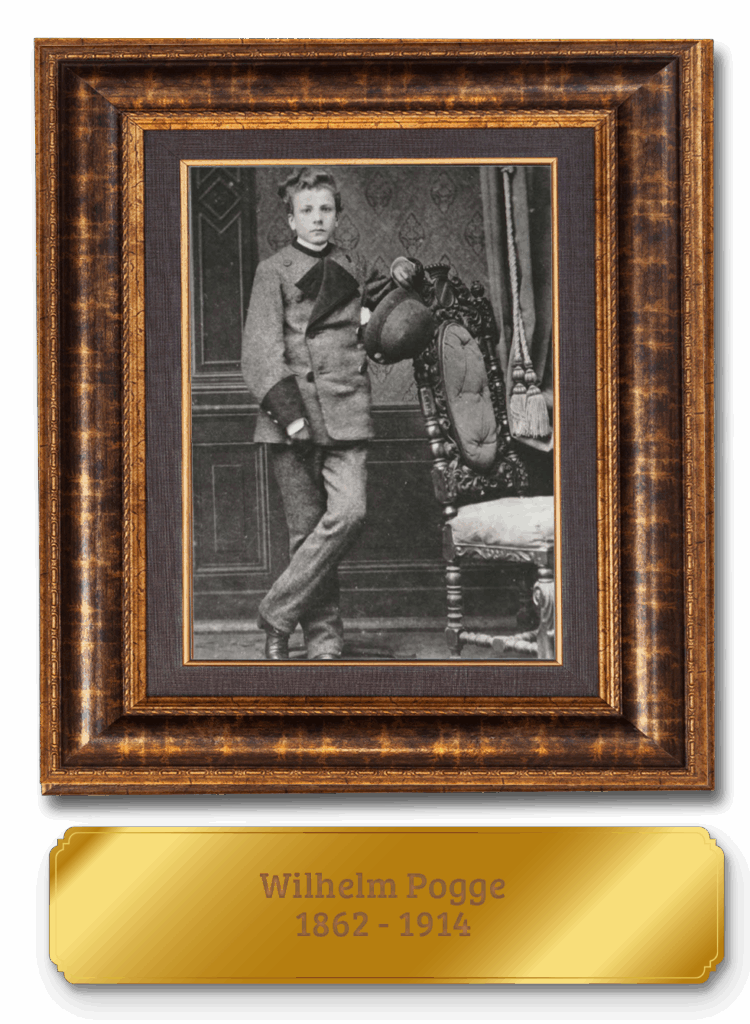

Eigentümer Franz Pogge bewirtschaftet das Gut nicht selbst. Er hat es gleich seinem Sohn Wilhelm Pogge zur Bewirtschaftung übergeben, der bereits auch die Gutshöfe Ziersdorf und Krassow übernommen hatte.

Gutsbesitzer Wilhelm Pogge, Sohn von Franz Pogge wird Miteigentümer

Wilhelm Pogge wird alleiniger Eigentümer

Wilhelm Pogge erschießt sich nach einem Schlaganfall. Seine Frau Margarethe (*1874 + 1961) galt als harte herrische Frau, die aber gut gewirtschaftet hatte. Nach dem Mecklenburgischen Gesetz durften Frauen keine Gutshöfe besitzen, sondern nur verwalten bis zur Volljährigkeit der Söhne.

Johann Albrecht Pogge, der 2. Sohn von Wilhelm wird Eigentümer von Roggow, weil der älteste Sohn Alfred im Krieg gefallen war.

Mit seiner Volljährigkeit schmeißt Johann Albrecht seine Mutter aus dem Haus heraus. Johann Albrecht war gehbehindert. Man wollte in Kindestagen seine krummen Beine richten und hatte sie mehrfach gebrochen. Er war trotz seiner Einschränkung ein sehr guter Reiter, dafür ein weniger guter Schüler. Seine erste Frau war adelig. Es ist überliefert, dass er bereits in der Hochzeitsnacht davon gelaufen sei. Seine 2. Frau war eine nette Stuttgarter Städterin, die aber keinen Bezug zur Landwirtschaft hatte. Die beiden liebten das Leben und genossen es in vollen Zügen. Sie schliefen lange und gaben das Geld mit vollen Händen aus.

Johann Albrecht Pogge geht mit Roggow in Konkurs

Johann Albrecht Pogge flieht aus Krassow vor den Gläubigern und Roggow wird aufgesiedelt.

Eigentümer des Gutshauses wird der Kaufmann Friedrich Martz aus Teterow, ein Getreidehändler und ein Hauptgläubiger von Johann Albrecht Pogge.

Roggow war ein Dorf mit einer klaren Struktur und der Gutshof war der Dorfmittelpunkt

Das Gut wurde aufgesiedelt. Aufsiedeln bedeutete, dass das Land in viele kleine Parzellen aufgeteilt wurde, um eine Wiederbelebung des Ortes zu erreichen. In Roggow wurden die 15-16 „Parzellen“ an neue Eigentümer verkauft. Es entstand die so genannte „neue Reihe“. Eine Parzelle umfasste 14 Hektar, weil man unter 15 Hektar bleiben wollte, um nicht unter die „Soll-Abgabe“ der Ernteerträge zu fallen. Ein Resthof von ca. 50 Hektar ging an die Familie Sternberg, der Schmied und der Stellmacher erhielten jeweils 5 Hektar und der Bürgermeister bekam 7 Hektar. Die Idee der Aufsiedlung entstand 1929/1930, weil damals viele Güter unprofitabel waren und zu zerfallen drohten.

Auf dem Gutshof wird eine Schule eingerichtet.

Eines Tages flog ein Kriegsbomber extrem tief über Roggow. Man vermutet, dass es einer der US-amerikanischer Bomber war, der beim Angriff auf Rostock mitgewirkt hat. Er stürzte schließlich ab und zerschellte genau im Bauernhaus der Familie Sandermann. https://www.kulturwerte-mv.de/Landesarchiv/Archivalien/Bisherige-Beitr%C3%A4ge/2023-04-flugzeugabsturz-roggow-11-April-1944/

Leider fehlen die Zeitzeugen. Es ist jedoch überliefert, dass das Gutsgebäude für das Gemeinwesen genutzt wurde, als Schulgebäude und als Flüchtlingsheim.

Die Menschen waren die schrecklichen Kriegserlebnisse leid und hatten eine große Sehnsucht nach Vergnügen. Der heutige Poggesaal wurde als Turnhalle genutzt und als Kino. Bei jeder Filmvorführung wurde vorneweg die damals bekannte Wochenschau gezeigt. Das Dorfleben war damals durchaus auch von viel Vergnügen begleitet, aber auch von losen Fäusten. Es ist eine Geschichte überliefert, dass in der so genannten Kulturbaracke – im heutigen Gemeindesaal vis a vis zum Gutshofes – ein Bild von Stalin hing. Dieses wurde von 2 Männern abgehängt. Der eine floh in die damalige BRD, der andere wanderte in den Knast – aber wohl nicht allzu lange.

Gleichzeitig wurden die bäuerliche Handelsgesellschaft (vergleichbar mit dem heutigen Raiffeisenprinzip) und eine Zweigstelle der DDR-Staatsbank in Roggow stationiert. So konnten die Bauern dort auch ein Konto eröffnen und ihre Finanzgeschäfte regeln.

In den 50er Jahren war im Gutshaus neben der Schule ein Einkaufsladen und das Bürgermeisterbüro untergebracht.

Es erfolgte ein Umbruch in der Landwirtschaft. Landwirtschaftliche Produktionsgesellschaften (LPG) wurden gegründet. In Roggow entstanden 2 der so genannten LPGs, davon eine mit 50 Hektar. Die Menschen mussten damals ihr Eigentum zur gemeinschaftlichen Bewirtschaftung zur Verfügung stellen. Die Genossenschaftswerdung war insgesamt von vielen Emotionen begleitet. Die Menschen wollten von ihrem Eigentum nicht loslassen.

Auf Roggow wurde die LPG Typ 3 mit dem Namen „Die goldene Äre“ installiert. Typ 3 bedeutete gemeinsame Flächenbewirtschaftung. Die zweite LPG in Roggow trug den Namen Johann Brinkmann LPG und war eine Typ 1 LPG. Das bedeutete gemeinschaftliche Flächenbewirtschaftung und Viehhaltung. Diese LPG wurde 1960 von den Bauern Bauer Albrecht (Vorsitzender), Bauer Heidemann und Bauer Mamelow gegründet. Schon 7 Jahre später schloss sich diese LPG sich 1967 mit der LPG in Wattmanshagen zusammen.

Die goldene Äre bestand aus den Bauern:

- Wilhelm Sternberg (Vorsitzender)

- Gertrud Sternberg

- Bauer Holz und

- den Bauern Siebenschuh und Wacker.

Zur Gründung wurde im Dorf ein Fest organisiert mit russischer Militärkapelle. Als der erste Mähdrescher, ein E175 mit einem 3 Meter Schneidewerk über die Felder rollte, war das im Dorf eine Sensation.

Allerdings verließ Familie Siebenschuh damals die DDR, genau wie der Sohn von Familie Holz. Gertrud Sternberg war alleine auf dem Hof, da ihr Mann nicht aus dem Krieg zurückgekommen war.

Es gab damals nicht nur Zwangskollektivierungen. In der DDR gab es zunächst wenig Industrie. Diese wurde erst über die Jahre geschaffen. Die Industrie-Arbeitskräfte wurden in der Landwirtschaft eingesetzt. Aber auch damals bestand ein Interesse, mit weniger Arbeitskräften, einer entsprechenden Flächenstruktur und besseren Maschinen kostensparend zu wirtschaften. Der so genannte Komplex-Einsatz war der Vorläufer der heutigen Lohnunternehmen. Alleine hätte sich die Mehrzahl der Einzelbauern damals die Maschinen nicht leisten können.

Als Unterstützung für die Bauern entstand in Roggow auch eine so genannte MAS – Maschinen-Ausleihstation. Diese wurde später in MTS – Maschinen-Traktoren-Station umgewandelt. Weiterhin gab es in Roggow eine Stellmacherei der Familie Paepke zur Holzbearbeitung von Brettern aber auch Wagenrädern u.v.m. Die Dorfschmiede wurde von Willi Krohn betrieben. Er war sowohl Hufschmied als auch Werkzeugschmied und der spätere Werkstattleiter der LPG.

Es gab insgesamt eine weitere Konzentration der landwirtschaftlichen Produktion und somit weitere Zusammenschlüsse der LPG. Danach wurde ein arbeitsteiliger Prozess gegründet, zum Beispiel in so genannte KAPs – Kooperative Abteilung Pflanzenproduktion, die sich um die Landwirtschaft kümmerten. Ähnliche Kooperativen gab es auch für die so genannte „Tierproduktion“, die die Viehwirtschaft zur Aufgabe hatten, jedoch nicht auf Roggow. Die Agrochemie erhielt ebenfalls Einzug in die Region und in Lalendorf wurde ein ACZ installiert – ein agrochemisches Zentrum.

Auf dem Gutshof in Roggow wurde in den 1970er Jahren auch gekocht. Die tägliche Essensversorgung und der Personentransport zu den verschiedenen Arbeitsstätten wurden zentral durch die LPGs organisiert. Ebenso wurden die Kinder zu den Tageseinrichtungen gefahren.

Bis Anfang der 70er Jahre war im Gutshaus die Schule von der 1. bis zur 10. Klasse beheimatet, sowie Wohnungen für die Lehrer.

Etwa 1973 wurde eine Zentralschule in Lalendorf fertig gestellt und alle umliegenden Schulen wurden dort zusammengezogen, so auch die Dorfschule von Roggow.

Nachdem die Schule verlagert wurde, zog ein Kinderheim und ein Kindergarten in das Gutshaus ein. Beides wurde von der Volkssolidarität betrieben. Das Kinderheim bis 2017 und der Kindergarten bis 2018.

Das Gutshaus Roggow hatte immer offene Türen für Kinder. Das Haus war lange Zeit die Schule für die Kinder in der Umgebung. 1977 wurde dann der Kindergarten von Wattmanshagen nach Roggow verlegt. Der Kindergarten unterlag dem Rat des Kreises Abteilung Volksbildung. Der Kindergarten zog in den vorderen Teil des Hauses und im hinteren Teil wurden die Grundschüler unterrichtet. Der Kindergarten umfasste 3 Gruppen á 18 Kinder. Doch die Kinderzahl wuchs ständig und es wurde eine Kapazitätserweiterung vorgenommen. Teilweise wurden 75 bis 80 Kinder liebevoll auf dem Gut betreut.

In dieser Zeit wurden in Roggow einige Eigenheime privat errichtet, für die es institutionelle Unterstützung gab. Die LPGs stellten Baumaterial zur Verfügung und es gab einen staatlichen Förderzuschuss von Zehntausend Mark und ggf. einen Kredit bis ca. Vierzigtausend Mark.

Der Pogge-Gedenkstein mit der gold-bronzenen Inschrift „Arbeit führt zum Paradiese“ wurde von dem Lehrern Anne Katrein und Hubert Kaiser zusammen mit einer Schüler-AG gereinigt, die Inschrift aufgearbeitet und dann von der Sand-Kuhle auf den Dorfplatz umgesetzt, wo er noch heute steht.

Foto von 1982/83: Von links nach rechts Manfred Sternberg (Initiator und Sohn von Wilhelm Sternberg, dem letzten Gutsinspektor) ; Ernst Schmidt ; Günter Schmidt ; Herman Sternberg ; Jan Heider und Roland Kron.

Mit der Institutionalisierung des Fernsehens ging der Drang zurück, zusammen zu feiern. Das Gemeindewesen veränderte sich. Was bis heute als großes Gemeinschaftsfest erhalten geblieben ist, ist das Osterfeuer auf Roggow.

Auf einer großen Vollversammlung wurde die Zukunft der LPGs beschlossen. Viele LPGs gingen teilweise in die Liquidation, teilweise erfolgte eine Privatisierung in eine GbR. Es bildeten sich neue Betriebe und private landwirtschaftliche Einrichtungen wurden gegründet. So engagierte sich Familie Harder, die Nachbarn des Gutshofes Roggow als so genannte Wiedereinrichter. Der Kindergarten wurde von der Gemeinde Wattmanshagen übernommen. Von da an musste ein Kindergartenplatz von den Eltern bezahlt werden. Durch die steigende Arbeitslosigkeit und den erhöhten finanziellen Aufwand kam das dazu, dass viele Kinder die Einrichtung nicht mehr besuchen konnten. Die Folge war, dass Personal entlassen wurde. Dann zog die Kinderkrippe aus Friedrichshagen zusätzlich in den Gutshof ein.

Die Volkssolidarität übernimmt die Kita auf Gut Roggow.

Die Volkssolidarität eröffnet ein Kinderheim auf dem Gutshof. Zunächst wohnen 10 Kinder hier. Es wurde ein Anbau mit einer Großküche errichtet. Die Nachfrage nach Heimplätzen wuchs und das Heim wurde um 2 Plätze erweitert. Später kamen noch drei Plätze für das so genannte Trainingswohnen hinzu. Das waren Jugendliche unter 18 Jahren, die erlernen sollten, selbständig zu wohnen. Wer in dem Hause als Erzieher/in arbeiten wollte, wurde verpflichtet, einen Lehrgang für staatlich anerkannte Erzieher zu absolvieren. Eines Tages wurde die Großküche nach Bossow verlegt und es entstand ein Angebot für „betreutes Wohnen“ für Jugendliche im Anbau.

Die Volkssolidarität schließt den Kindergarten auf Gut Roggow und zieht aus. Das Gutsgebäude wird zum Verkauf angeboten. Oliver Haubrich kauft das ehemals im Familienbesitz befindliche Gutsgebäude.

Es folgt eine sehr aufwendige Entkernung und Sanierung des Gutshauses. Es werden 6 seniorengerechte Wohnungen eingebaut sowie ein großer Gemeinschaftssaal, eine Therapieküche und ein Pflegebad. Das Haus ist nach modernsten Energie-Standards mit Photovoltaik und Wärmepumpe ausgestattet und produziert eigenen Strom, z.B. auch für die Fahrzeuge des ansässigen ambulanten Pflegedienstes PHT Pflege, Hilfe und Therapie. Im Garten ist ein Park entstanden und ein Demenzparcours sowie ein Trainingsgelände zur Sturzprophylaxe von älteren Menschen.

Auf dem Gelände wird ein Erweiterungsbau mit 12 seniorengerechten 1-2 Zimmer-Appartements errichtet. Der Spielplatz für Kinder auf dem Dorfplatz wird eingeweiht. Es entwickelt sich ein zunehmend umfangreiches und vielfältiges Programm mit Aktivitäten sowohl für Bewohner und Besucher wie auch für Teilnehmer aus dem Umland. Der Spielplatz auf dem Dorfplatz und auch das vielfältige Programm zur Belebung des Dorfmittelpunktes wird von immer mehr Menschen gerne angenommen.

Geschichten der Poggo Familie

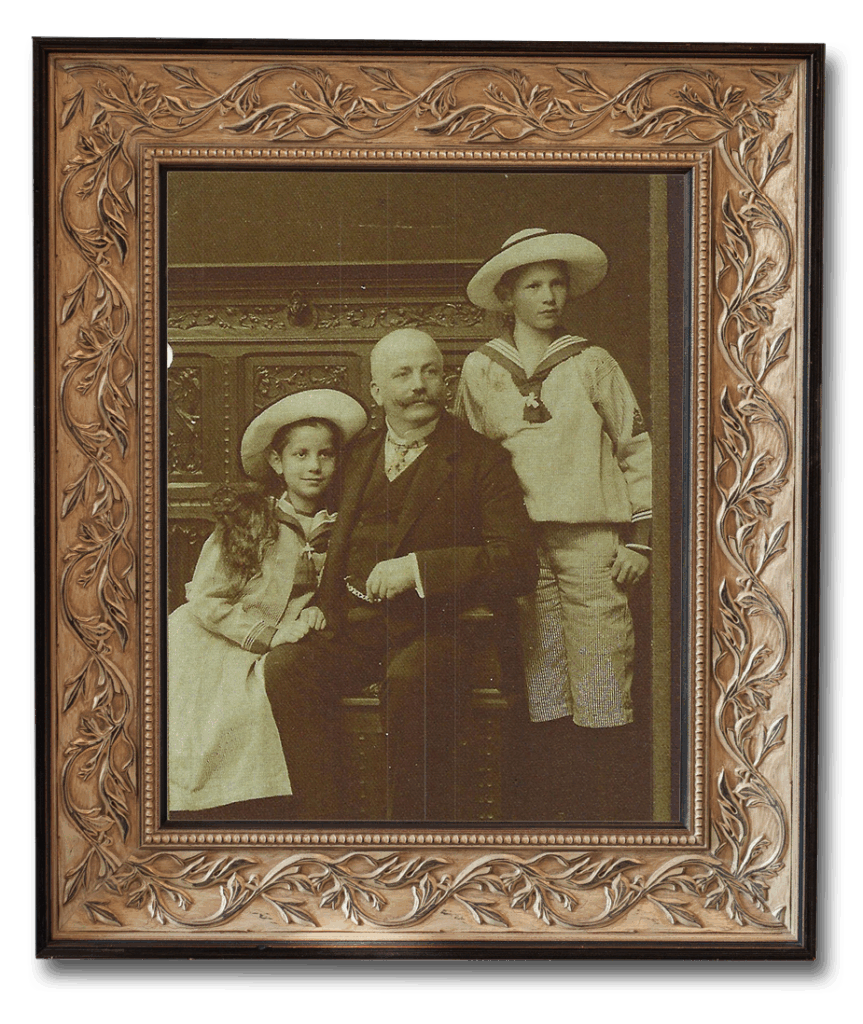

Franz Pogge (1827 – 1902)

Der familiäre und berufliche Bereich

Franz Ernst Otto Pogge wurde am 24. Juli 1827 zu Striesenow (Kr. Güstrow) als viertes Kind und dritter Sohn seiner Eltern Johann Pogge und Luise geb. Brehm geboren. Als die Familie 1833 ihren Wohnsitz auf das Familiengut Roggow verlegte, war er 6 Jahre alt. Im Elternhaus erhielt er den ersten Unterricht durch Hauslehrer, später wurde er zusammen mit seinen Vettern in Zierstorf unterrichtet, bis die Eltern ihn nach Putbus (Rügen) auf das dortige Gymnasium gaben, das sich zu einer Art Eliteschule für Gutsbesitzersöhne entwickelt hatte. Hier bestand Franz 1847 das Abitur und unternahm anschließend mit einem Schulfreund und einem Lehrer eine längere Italienreise, die tiefe Eindrücke bei ihm hinterließ und offenbar seine Persönlichkeit stark geformt hat. Danach bezog er die Universität Rostock, um Jura zu studieren.

Die Eltern hatten die beiden ältesten Söhne für die Landwirtschaft bestimmt und wünschten, dass die weiteren Söhne andere Berufe wählten. Franz gab aber sein Studium schon nach dem ersten Semester wieder auf, um sich ab März 1849 der militärischen Laufbahn zu widmen. Als Fähnrich im Rostocker Infanterieregiment musste er sich sogleich an den Kämpfen gegen die badischen Aufständischen beteiligen. Als Leutnant kam er dann noch im Krieg mit Dänemark um Schleswig-Holstein zum Einsatz. Er nahm unter persönlicher Lebensgefahr an Gefechten teil und sein alter Uniformmantel, der Einschusslöcher aufwies, wurde in der Familie mit Ehrfurcht betrachtet.

Nach Beendigung der Kampfhandlungen behagte ihm der Garnisonsdienst so wenig, dass er sich entschloss, die militärische Karriere aufzugeben und seine Eltern bat, ihn Landwirt werden zu lassen. Gerade zu dieser Zeit hatte sich der ältere Bruder August selbständig gemacht und das Elternhaus verlassen, so dass der Vater hocherfreut war, wieder einen Sohn zur Unterstützung um sich zu haben. Er betraute Franz vor allem, wie die Mutter schreibt, „mit auswärtigen Geschäften, da er schon älter war und Lebenserfahrung hatte“. Außerdem zeigte er sich, wie die Mutter weiter mitteilt, „gewandt im Reden und im Umgang mit Menschen und diese mochten ihn gern“. So begleitete Franz den Vater auch auf seiner Reise zur Weltausstellung 1851 in London, wo sie sich über den neuesten Stand der englischen Landwirtschaftstechnik informierten und umfangreiche Einkäufe für den eigenen Bedarf und zur Präsentation durch den Patriotischen Verein tätigten.

Bald fand sich für Franz auch ein eigenes Gut. Bruder Friedrich musste 1853 auf Anordnung des Vaters von seinem Hauptgut Gevezin das Nebengut Blankenhof (17039 Blankenhof, Kr. Mecklenburg-Strelitz) an Franz abtreten. Gevezin hatte danach nur noch 607 ha, Blankenhof 422 ha. Daraus entstand eine gewisse Verstimmung zwischen den Brüdern, zumal für die etwas einfacheren Verhältnisse in Blankenhof vom Vater ein finanzieller Ausgleich versprochen worden war, der aber bei seinem überraschenden Tod nicht zur Auszahlung kam. Die Trübung der brüderlichen Beziehung scheint aber nicht von Dauer gewesen zu sein. Jedenfalls standen die Geveziner im geselligen Verkehr der Blankenhöfer an erster Stelle. Man besuchte sich „wohl wöchentlich mehrmals“, wie es in einem zeitgenössischen Bericht heißt. Schließlich ließ es sich auch mit der bescheideneren Gutswirtschaft in Blankenhof auskömmlich leben.

Das renovierungsbedürftige Wohnhaus in Blankenhof nahm sich Franz Pogge als Erstes vor. Es wäre sonst um eine Heiratschance schlecht bestellt gewesen. Er renovierte es gründlich und konnte somit schon bald (1855) um die Hand von Anna Luise Held anhalten, einer Nachbarstochter aus Klein Roge nahe Roggow. Die Braut brachte nicht nur eine stattliche Mitgift ein, sondern auch die besonders herzliche und liebevolle Held’sche Art, die geradezu schwärmerisch von Zeitgenossen gerühmt wird. Die Ehe soll sehr glücklich gewesen sein, auch wenn es später gelegentliche Verstimmungen gab. Franz und Anna Luise hatten acht Kinder, von denen allerdings eine Tochter und drei Söhne früh starben, so dass die Familie von schweren Schicksalsschlägen nicht verschont blieb.

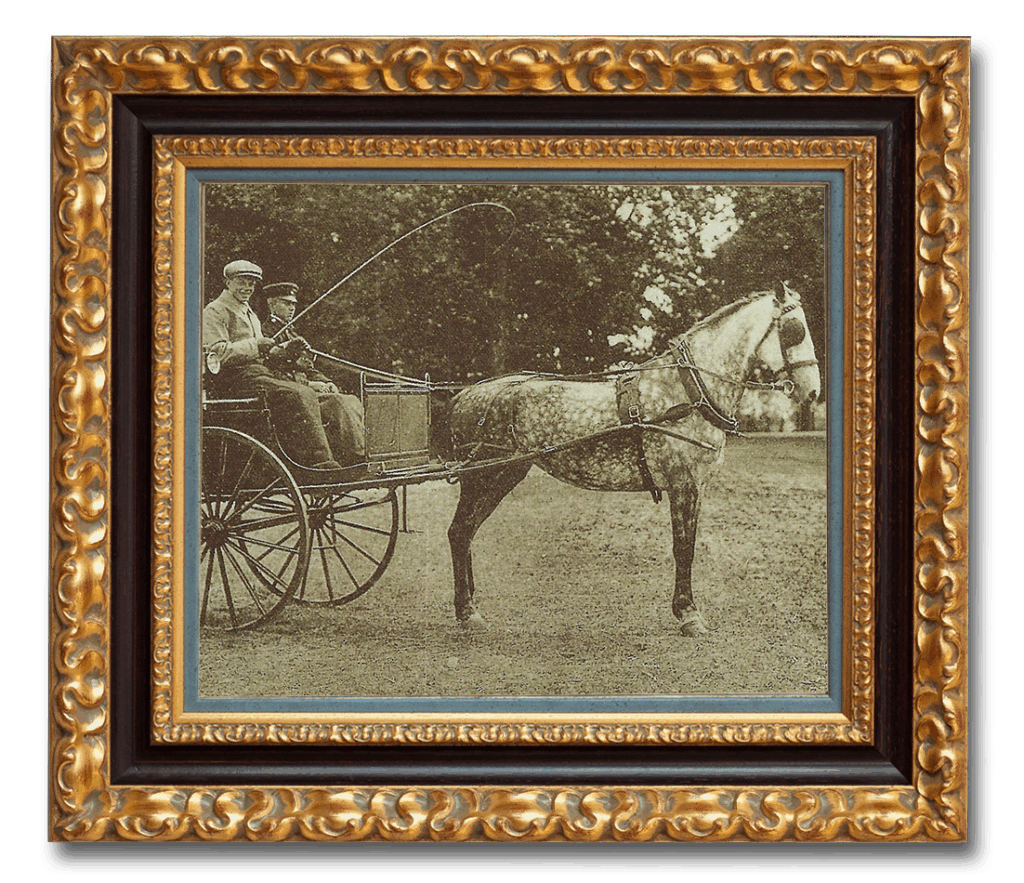

Die Kinder schildern ihre Jungendzeit in Blankenhof als sehr glücklich, sie vergötterten ihren Vater, der sich viel mit ihnen abgab. Sie zu Pferd mit auf die Felder nah, mit ihnen turnte und sie am politischen Tagesgeschehen teilnehmen ließ. Er konnte aber den Kindern gegenüber auch recht streng sein, wie die Umstände der Vermählung seiner Tochter Martha (1860-1948) zeigen.

Die 16jährige Martha und ein junger Leutnant Carls, der während eines Manövers im Gutshaus einquartiert war, hatten sich verliebt. Carls hielt beim Vater um Marthas Hand an, die dieser jedoch verweigerte und die Bedingung stellte, zwei Jahre zu warten, ohne Martha, die davon nichts wusste, ein Lebenszeichen zu geben. Martha berichtet: „Ich fühlte mich innerlich an Carls gebunden, da ich aber nie erfuhr, ob er ebenso dachte, habe ich in diesen zwei Jahren sehr gelitten und nie frisch und frei meine Jugend genossen“. Auf den Tag genau zwei Jahre später meldete sich Carls wieder. Nun eröffnete Franz Pogge seiner Tochter den ganzen Vorgang und ließ ihr freie Hand, worauf sie Carls alsbald heiratete-

Die älteste Tochter Johanna (1856-1928) vermählte sich mit Heinrich Frh. V. Wangenheim, einem jüngeren Bruder des Ernst v. W., der die jüngste Schwester Franz Pogges zur Frau hatte, Helene (1864-1957) heiratete Oberleutnant Hans v. Klitzing, der mit den Wangenheims verschwägert war und Sohn Wilhelm (1862-1914) vermählte sich mit der Gutsbesitzertochter Margarethe Keding aus Schmakentin. Die Hochzeiten in Blankenhof waren alle große Feste, bei denen Theaterstücke und die damals so beliebten „lebendigen Bilder“ aufgeführt wurden.

Das alte Blankenhöfer Gutshaus erwies sich bald als zu klein. Franz Pogge erweiterte es 1870 um einen Anbau, der sicherlich zutreffend als „nicht schön“ geschildert wird, aber im Innern recht gemütlich gewesen sein soll und vor allem mit dem Altbau ausreichend Platz bot für die Kinderzimmer, großzügige Wirtschaftsräume, einen kleinen und einen großen Saal und die von Nr. 1 bis 12 durchnummerierten Fremdenzimmer. Zusammen mit gepflegten Parkanlagen war so doch noch ein ansprechender Wohnsitz in Blankenhof entstanden. Das Haus steht heute noch, freilich in einer Umgebung, der jeglicher Zauber früherer Zeiten fehlt.

Im Hof gab –und sie gibt es heute noch – eine große Linde, unter der Franz Pogge während des deutsch-französischen Krieges 1870/71 die gesamte Dorfbevölkerung zusammenzurufen pflegte, um ihnen die neuesten Siegesnachrichten bekanntzugeben. Mit entblößtem Haupt brachte er danach ein Hoch aus auf den König, später den Kaiser, und gemeinsam wurde die „Wacht am Rhein“ gesungen. In Blankenhof ging es unter dem politisch so engagierten Gutsherrn Franz Pogge schon recht patriotisch zu.

Als tüchtiger Landwirt machte Franz Pogge das ehemalige Nebengut Blankenhof zu einem florierenden Betrieb, der seinen jüngsten und Lieblingssohn Alfred zugedacht war, während er für Wilhelm 1880 das Gut Zierstorf (17166 Groß Roge-Z., Kr. Güstrow) von seinem Vetter Paul Pogge, dem Afrikaforscher gekauft hatte. Tragischerweise starb Alfred 1889 mit 17 Jahren an einer Lungenentzündung und die unglücklichen, gebrochenen Eltern verloren jegliche Freude an der weiteren Bewirtschaftung ihres Gutes. Sie verkauften Blankenhof und richteten sich in Alt Krassow (18279 Wattmannshagen-A.K., Kr. Güstrow), das Bruder Hermann in Roggow gehörte, einen Altersruhesitz ein.

Während der Bauarbeiten begaben sie sich auf Reisen, die sie bis weit hinein in das nördliche Afrika führte. Auch sie hatte offensichtlich das Pogge’sche Afrikafieber erfasst. Bei dem Umzug wurden die vier verstorbenen Kinder exhumiert und auf dem Familienfriedhof in Wattmannshagen beigesetzt.

1894 ließ der schwerkranke Bruder Hermann seine Güter Roggow und Krassow unter den Brüdern verlosen. Dabei fiel Franz das Erbe zu, was einen „bösen Familienkrach“ mit den leer ausgegangenen Anverwandten geführt haben soll. Franz Pogge überließ die hinzugewonnenen Güter seinem Sohn Wilhelm, der nunmehr mit Zierstorf über einen arrondierten Besitz von rd. 1200 ha verfügte.

Nach einem beschaulichen Ruhestand in Alt Krassow, der freilich noch durch mancherlei Aufgaben und Funktionen ausgefüllt war, beschloss am 27. März 1902 ein sanfter Tod das Leben Franz Pogge’s im Alter von 74 Jahren. Seine Frau war ihm am 23.10.1901 im Tod vorangegangen.

Das politische Wirken Franz Pogges

Franz Pogge hat sich in einem besonders hohen Grad verpflichtet gefühlt, das Erbe der Familie in seinem Wirken für die Allgemeinheit fortzuführen. Dabei ist er, auf dem Boden des geeinten deutschen Reichs stehend, in allen seinen Haupt-Tätigkeitsbereichen über die Grenzen Mecklenburgs hinaus gewachsen.

Franz Pogge war Mitglied der nationalliberalen Partei und kandidierte 1867 für den Wahlkreis Mecklenburg-Strelitz zum konstituierenden Reichstag des neu geschaffenen norddeutschen Bundes. Die folgende Wahl zum eigentlichen Reichstag gewann er merkwürdigerweise erst im zweiten Wahlgang, nachdem der erste in dem er unterlag, für ungültig erklärt worden war. Franz Pogge behielt seinen Sitz auch in der nächsten Legislaturperiode, d.h. bis zu der Ende 1870 erfolgten Auflösung des norddeutschen Reichstages. Das Wahlrecht, nach dem dieses Parlament wie auch der spätere Reichstag gewählt wurde (allgemein, direkt) stellt einen für die damalige Zeit bahnbrechenden Fortschritt dar. Die Wahlverfahren zu den einzelnen Länderparlamenten waren dagegen noch mehr oder weniger rückständig, wie bspw. Das Dreiklassenwahlrecht in Preußen. Zum mecklenburgischen Landtag wurde bekanntlich überhaupt nicht gewählt, da sich die Mitgliedschaft kraft Stand (Besitz eines Rittergutes) oder Amt (Städte, Kirche) ergab.

Gegen Ende des Jahres 1870 wurde Franz Pogge zum Mitglied der sogen. Kaiserdelegation berufen, die unter ihrem Parlamentspräsidenten Eduard (von) Simson nach Versailles reiste. Dort trugen sie am 18. Dezember 1870 in einem feierlichen Akt König Wilhelm I von Preußen die Bitte vor, die deutsche Kaiserkrone anzunehmen, um, wie es in der Sprache der Zeit hieß, „das Einigungswerk zu weihen“. Das war natürlich ein eher symbolischer Akt, denn König Wilhelm ließ sich die Kaiserwürde nur von dem vereinten Fürstenkollegium antragen und tat sich selbst damit noch schwer genug. Die Volksvertreter wollte er eigentlich gar nicht empfangen, erst recht nicht, bevor das Fürstengremium seine Einwilligung zur Reichsgründung gegeben hatte. Schließlich kam es dann doch noch zu einer für beide Seiten akzeptablen Zeremonie.

Mit der wie auch immer zu bewertenden Einbeziehung der Volksvertreter am Prozess der Reichsgründung schließt sich ein weiter Kreis, denn es war ja der gleiche Simson, der schon 1849 dem Vorgänger des Königs, Friedrich Wilhelm IV, die Kaiserkrone, wenn auch vergeblich angetragen hatte. Er tat dies als Repräsentant der in der Paulskirche zu Frankfurt tagenden Deutschen Nationalversammlung, der auch Franz Pogge’s Vater angehört hatte. Zweifellos war sich Simson dieser Zusammenhänge bewusst, als er seinen Parteifreund Franz Pogge für die Kaiser Delegation ausgewählt hat. Franz Pogge sah darin den Höhepunkt seiner politischen Laufbahn.

Auch dem neuen Deutschen Reichstag gehörte Franz Pogge seit seiner Gründung während der Legislaturperioden 1871, 1874, 1877 und 1881 an 1877 bis 1878 war er Mitglied im Fraktionsvorstand seiner Partei. – In seinem Wahlkreis Mecklenburg-Strelitz hatte es Franz Pogge stets mit einem sehr starken Gegner, dem Kandidaten der Konservativen zu tun, den er meist nur knapp schlagen konnte und der ihm 1878 sogar, wenn auch mit hauchdünner Mehrheit, den Wahlkreis abnahm. Zwar gelang es Franz Pogge 1881 noch einmal, die Wahl zu gewinnen, doch holte der allgemeine Verfall seiner nationalliberalen Partei schließlich auch ihn ein. Er verlor die Wahl 184 mit einem immer noch respektablen Ergebnis. Danach scheint er nicht mehr angetreten zu sein, und ohne ihn sank die nationalliberale Partei auch in Mecklenburg-Strelitz bald bis zur Bedeutungslosigkeit herab.

Franz Pogge knüpfte mit seinem Engagement in der nationalliberalen Partei an die liberale Tradition seines Vaters an. Die Politik dieser betont reichsorientierten Partei, die sich zu einer weitgehenden Kooperation mit der Bismarckregierung bereitfand, entsprach nicht nur Pogges großer Verehrung für Bismarck, sondern auch seinem Ideal eines geeinten Reiches unter preußischer Führung. Seine politischen Aktivitäten galten jedoch ganz überwiegend der mecklenburgischen Verfassungsfrage, die er mit seinen mecklenburgischen Reichstagskollegen, die allesamt zu den Liberalen zählten, unermüdlich im Reichstag und in Verknüpfung damit ebenso auch im mecklenburgischen Landtag vorbrachte.

Die überholte Ständeverfassung Mecklenburgs wollten er und seine Mitstreiter, zu denen Moritz Wiggers, Otto Brüsing und sein Bruder Hermann gehörten, auf dem Weg seiner Änderung der Reichsverfassung brechen. Sie arbeiteten darauf hin, die Bundesländer kraft Reichsrecht zu einer wie immer gewählten Volksvertretung mit Zustimmungsrecht für Landesgesetze und den Staatshaushalt zu verpflichten. Fast alle Bundesländer hatten diese bewusst allgemein und gemäßigt gehaltene Forderung längst von sich aus erfüllt. Nur Lippe-Detmold und die beiden Mecklenburg verharrten in ihren anachronistischen patrimonialen Positionen. Ohne Hilfe des Reichs, das hatten die früheren Verstöße auf den Landtagen klar gezeigt, kam man in der mecklenburgischen Verfassungsangelegenheit keinen Schritt weiter.

Die mecklenburgische Frage wurde im Reichstag als eine Art Dauerthema auf endlosen Sitzungen mit akribischer Gründlichkeit behandelt. Man muss das Engagement bewundern, mit dem um die Mecklenburgischen Interessen gerungen wurde. Namhafte, auch heute noch bekannte Abgeordnete wie August Bebel, Ludwig Windthorst oder Heinrich von Treitschke beteiligten sich leidenschaftlich an den Debatten. Das mecklenburgische Thema, bei dem es um einen Eingriff des Reichs in die inneren Angelegenheiten eines Mitgliedslandes ging, galt als äußerst heikel, befürchtete man doch, dass sich daraus Konsequenzen für alle anderen Landesverfassungen ergeben würden. So tat sich mancher schwer, der alles andere als in einer der Reichstagsdebatten ausführte: „Sehe ich von einigen Rittern Mecklenburgs ab, so ist mir noch kein sterblicher Mensch unter die Augen gekommen, welcher diese Zustände nicht für ganz und gar verrottet und unhaltbar erklärt hätte“. Auch wurde im Reichstag klar erkannt, dass der nicht abreißende Auswandererstrom aus Mecklenburg direkt mit der antiquierten Verfassung in diesem Land zusammenhing. Mecklenburg geriet so ins grelle Licht der Öffentlichkeit und die Schilderungen der mecklenburgischen Zustände vor dem Plenum riefen fot genug Ungläubigkeit, Erstaunen, aber auch Heiterkeit hervor. So wurde Franz Pogge bspw. In einer Rede, die er am14.5.1873 vor dem Reichstag hielt und in der er sich über den Geschäftsgang im mecklenburgischen Landtag in aller Deutlichkeit ausließ, 13 mal – wie im Protokoll festgehalten – durch „Heiterkeit“ oder „große Heiterkeit“ unterbrochen. Er bemerkte dazu:

„Ich kann versichern, dass es mir jedesmal ein Gefühl des tiefen Schmerzes verursacht, wenn man hier über unser Land gesprochen hat in einer Weise, die es dem Spott und Hohn der Öffentlichkeit frei gibt und Mecklenburg zu einem Prügelknaben herabwürdigt, über das sich jeder lustig machen kann. Weil wir unser Land lieben von ganzem Herzen, weil wir die gute Seite in ihm kennen, die nicht nur in seinen Institutionen liegt, sondern auch in dem guten Kern seiner Bevölkerung, deshalb haben wir den Mut und die Kraft, seine Fehler und Schäden hier zur Sprache zu bringen und auf deren Abhilfe zu dringen. Wir können nicht anders, wir müssen mit diesen Anträgen immer wieder kommen“.

Die Anträge der mecklenburgischen liberalen Abgeordneten gingen regelmäßig mit großer Mehrheit im Reichstag durch. Als hilfreich erwies sich dabei das Instrument der Petitionen, die parallel dazu in Mecklenburg gestartet wurden und in einem Fall mit eindrucksvollen 30 000 Unterschriften versehen waren. Auch diese Petitionen wurden vor dem Reichstags-Plenum vorgetragen und fanden eine breite Resonanz. Dennoch bleiben alle Anträge auf Änderung der Reichsverfassung zugunsten einer konstitutionellen Verfassung für Mecklenburg im Bundesrat, der Länderkammer stecken. In Mecklenburg selbst ließen sich die Abstimmungssiege der vereinigten Mecklenburg-Fraktion im Reichstag nicht einfach mit Stillschweigen übergehen. Sie lösten immerhin gewisse Initiativen von Großherzog und Regierung im Landtag aus. So erklärte der Großherzog z. B. in seiner Thronrede vom 1. Februar 1873 zur Eröffnung eines außerordentlichen Landtages, er halte das Bedürfnis nach einer Reform für unabweisbar und seine Regierung rang sich die Erklärung ab, dass der patrimoniale Charakter der Verfassung beseitigt werden müsse. Doch verlief schließlich alles, nachdem sich der Landtag nur zu halbherzigen Modifikationsansätzen bereitfand, im Sande. Der unermüdliche Einsatz Franz Pogge’s und seiner Freunde blieb letztendlich erfolglos.

Franz Pogges wirken in berufsständischen Institutionen und auf dem Gebiet der Moorkultur

Als Anwalt seines Berufsstandes entfaltete Franz Pogge im landwirtschaftlichen Vereinswesen eine fruchtbare und segensreiche Tätigkeit. Lange Zeit wirkte er als Vorsitzender eines patriotischen Distriktvereins, ebenso aber auch als langjähriger Vorsitzender des Gaues Mecklenburg-Schleswig-Holstein der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft, den er selbst mitbegründet hatte.

Franz Pogge setzte sich, wie sein Vater und Großvater, tatkräftig für die Intensivierung der Landwirtschaft ein. Diese erschien in der sich stürmisch entwickelnden Industrialisierungsphase zwingender denn je. Die Bevölkerung des deutschen Reiches war, nachdem sie sich seit 1800 verdoppelt hatte, von 1864-1913 nochmal von rd. 37 auf 67 Millionen angestiegen. Daraus ergab sich ein ungeheurer Bevölkerungsdruck. Die Nahrungsmittelproduktion konnte mit dieser Entwicklung nicht Schritt halten, die Preise stiegen, die Gefahr einer Volksverarmung stand drohend im Raum. Die Landwirtschaft sah sich folglich mit einer massiven Forderung nach einer Steigerung ihrer Produktion konfrontiert. Die Intensitätslehre eines Johann Heinrich von Thünen musste von den führenden Agarpolitikern dieser Zeit wie etwa Wilhelm Roscher dahingehend modifiziert werden, dass nicht die abnehmende Entfernung vom Markt oder die geringeren Transportkosten höhere Intensitätsstufen erlaubten, sondern der gewaltige Preisanstieg, der von der wachsenden Bevölkerung ausging.

Das naheliegende Instrument der Intensivierung bestand darin, die landwirtschaftliche Nutzfläche zu meliorisieren und zu erweitern. Hier setzte sich Franz Pogge vor allem auf dem Gebiet der Moorkultur ein. Darin stand er ganz in der Pogge’schen Tradition, denn von den vielseitigen Verdiensten seines Großvaters war die Moorkultur gewiss das Feld, auf dem er am nachhaltigsten gewirkt hat und das noch mit seinem Namen verbunden ist. Dabei ist aber klarzustellen, dass sich der Begriff „Moorkultur“ nicht nur auf aktuelle Moorstandorte beschränkt, sondern das weite Feld der gerade in Norddeutschland verbreiteten Böden umfasst, die aus ehemaligen Moorstandorten hervorgegangen sind und hinsichtlich der Erhaltung und Optimierung der Bodenqualität besonders hohe Anforderungen an Land- und Forstwirtschaft stellen. Zum Aufgabenbereich der Moorkultur gehört auch die Nutzung der Heide und armen Sandböden, so dass letztlich die gesamte Ödlandkultur einbezogen war.

Franz Pogge hatte sich zunächst auf dem Gebiet der Torfnutzung einen Namen gemacht. Als am 22.11.1876 eine Anzahl Torfinteressenten in Schwerin zusammen kamen und die Gründung des Vereins zur Förderung der Torffabrikation beschlossen, wählten sie Franz Pogge zu ihrem Vorsitzenden.

Am 26.5.1877 fand in Gifhorn eine Ausstellung von Maschinen für die Torfproduktion statt. Bei dieser Gelegenheit wurde ein Preßtorf-Verein begründet und Franz Pogge wurde aufgrund eines von ihm vorgelegten Statutenentwurfs zum Vorsitzenden des Vereins gewählt.

Die Gifhorner Ausstellung wurde auch von der preußischen Zentral-Moorkommission besucht, die im Jahr zuvor von dem preußischen Landwirtschaftsminister Friedenthal ins Leben gerufen worden war, um sich mit Fragen der landeskulturellen Erschließung der damals noch weitgehend unerforschten Moorböden zu befassen. Hier lernte man Franz Pogges Sachverstand und sein Organisationstalent schätzen. Im folgenden Jahr wurde Franz Pogge durch den Minister in diese hohe Kommission berufen, die bis dahin aus fünf Mitgliedern bestanden hatte.

Die Zentralmoorkommission leistete die Vorarbeiten für eine eigene Moorversuchsstation, die in Bremen 1877 gegründet wurde. Von ihr gingen in Zukunft die entscheidenden Impulse der Moorforschung und –erschließung aus. Diese Anstalt besteht als Bodentechnologisches Institut Bremen des Niedersächsischen Landesamtes für Bodenforschung bis auf den heutigen Tag. Die Aufgaben erweiterten sich und umfassen inzwischen alle Fragen der praktischen Bodennutzung und –erhaltung, aber auch immer noch Moorschutz und Moornutzung. Selbstverständlich stehen heute bei geschärftem Umweltbewusstsein ökologische Aspekte stärker im Vordergrund, aber das alles entwickelte sich ohne Bruch aus der von Franz Pogge mitgestalteten Ausgangsposition, die, entsprechend dem Kenntnisstand der Zeit, immer schon ganzheitlich ausgerichtet war und z.B. stets auch soziale Fragen miteinbezog. – In den Sitzungsprotokollen der Zentral-Moorkommission begegnet uns Franz Pogge regelmäßig als Referent der verschiedenen Themen oder als Teilnehmer an den zur Diskussion gestellten Fragen. Aus seinen Beiträgen ergibt sich, dass er als Kommissionsmitglied häufig weite Reisen im Reichsgebiet unternommen hat.

1883 wurde ein Verein zur Förderung der Moorkultur gegründet. Franz Pogge gehörte zu den Initiatoren und wurde auch hier zum Vorsitzenden gewählt. Er bekleidete dieses Amt bis zum Februar 1901. Der Verein, dem stattliche 6- 700 Mitglieder angehörten, darunter Bruder Hermann, mit dem Franz Pogge vorn allen Brüdern wohl am engsten zusammengearbeitet hat, Sohn Wilhelm auf Zierstorf und Neffe Franz auf Jaebetz, befasste sich vor allem mit praktischen Fragestellungen und wirkte damit mehr in die Breite. Die Zahl der z.T. illustren Mitglieder und ihre Herkunft aus dem ganzen Reichsgebiet zeigen zur Genüge, dass der Verein ein aktuelles Anliegen der deutschen Landwirtschaft vertrat.

Erst um die Jahrhundertwende zog sich Franz Pogge gesundheitshalber allmählich von seinen Aufgaben in der Moorkultur zurück, nachdem er sich auf seiner Reise der Zentral-Moorkommission in die Emsmoore eine Erkältung zugezogen hatte, der ein schweres Nierenleiden nachfolgte. Dies trug wohl zu seinem 1902 erfolgten Tod bei.

An äußeren Ehrungen hat es Franz Pogge nicht gefehlt. Er erhielt den Roten Adlerorden und den Kronenorden III. Klasse und besaß die Kriegsdenkmünzen für die Feldzüge in Baden und Schleswig-Holstein und die Medaille für die Teilnahme an der Kaiserdelegation in Versailles. Der Verein für Moorkultur ernannte ihn nach seinem Ausscheiden zum ersten Ehrenmitglied.

Franz Pogge konnte auf ein erfülltes Leben zurück blicken. Sein familiäres Umfeld war von Zuneigung und Harmonie geprägt. Er erlebte noch die stattliche Schar von 12 Enkeln. Seinen materiellen Besitzstand konnte er beträchtlich vermehren. Sein Wirken in öffentlichen Funktionen und für seinen Berufsstand fand gebührende Anerkennung. Dagegen gelang es ihm nicht, sein politisches Hauptanliegen durchzusetzen, Mecklenburg zu einer konstitutionellen Verfassung zu verhelfen. – Dass so bald nach seinem Tod sein Zweig im Mannesstamm erlöschen und der gesamte Besitz verloren gehen würde, konnte damals niemand ahnen, am wenigsten er selbst.

Fügen wir zum Abschluss noch eine Bemerkung an, mit der ein Zeitgenosse einen charakteristischen Zug Franz Pogges festhielt:

Trotz der hervorragenden Stellung, welche Franz Pogge sich durch seine vielseitige erfolgreiche Tätigkeit erworben hat, war es ihm in seltenem Maße gelungen, seine natürliche Bescheidenheit und große Liebenswürdigkeit zu bewahren, durch die er schnell die Herzen aller derer gewann, denen es vergönnt war, ihm im Leben näher zu treten.

Hermann Pogge (1831-1900)

Gutsbesitzer zu Roggow und Krassow

von Nora Pogge

Hermann Theodor Friedrich Karl Pogge wurde am 28. Mai 1831 in Striesenow geboren. Nach häuslichem Unterricht kam er 1842 nach Neubrandenburg auf das Gymnasium, wie drei Jahre später auch sein jüngster Bruder Wilhelm. Hermann wohnte bei seinem Onkel, Luises Bruder, der der Ansicht war, Hermann habe eine Befähigung zum Studium und zum Staatsdienst. Da schon zwei Söhne, nämlich Friedrich und August, Landwirte waren und Franz zunächst Soldat wurde, sollte er nach dem Willen seines Vaters Jurist werden. So ging er also nach dem Abitur 1850 zum Jurastudium nach Göttingen. Dort blieb er 1 ½ Jahre und wurde Mitglied des Corps Bremensia zu Göttingen. Zweimal hatte er die Charge eines Fuchsmajors. Es existiert noch eine Silhouette von ihm, mit Tönnchen, sein sog. Couleurbild. Anschließend setzte er ein Jahr lang seine Studien in Berlin fort.

Die Semesterferien verbrachte er nach Möglichkeit zu Hause, und das Landleben gefiel ihm jedes Mal besser, wie seine Mutter berichtet. Die letzte Anregung habe das 50jährige Jubiläum des mecklenburgischen Patriotischen Vereins gegeben. Jedenfalls schreib er danach seinem Vater einen Brief, er sei nun überzeugt, er werde sich als Jurist nie glücklich fühlen, lieber wolle er „Landmann“ werden. Er bracht sein Jurastudium ab und begann, sich mit der Landwirtschaft zu befassen.

Hierüber war sein Vater gar nicht so unglücklich, denn nachdem Friedrich Gevezin übernommen hatte und Franz Blankenhof erhalten sollte, befürchtete er, wieder ohne Unterstützung eines Sohnes auskommen zu müssen. Mit Wilhelm konnte er, so Luise, „wenig rechnen“. Er hatte zwar inzwischen auch Abitur gemacht, sich aber dabei zu sehr angestrengt und sich durch nächtliches Lernen in einem ungeheizten Zimmer chronisch erkältet. Die Ärzte hatten ihm geraten, ein Jahr nur seiner Gesundheit zu leben. Wilhelm kam dann nach Roggow zurück und half seinem Vater, soviel er vermochte. Er starb früh, schon mit 28 Jahren.

Ein Jahr nach Wilhelms Abitur und der Rückkehr von Hermann starb der Vater, und Hermann erhielt zunächst Krassow. 1857 wurde Pölitz offenbar für Hermann dazu gekauft. Krassow wurde 1860 von Wilhelm übernommen, der zu dieser Zeit auch Besitzer von Roggow war. Nach Wilhelms Tod erhielt Hermann 1862 Roggow und Krassow und überließ Pölitz 1862 seinem Bruder August.

Hermann Pogge blieb unverheiratet und lebte mit seiner Mutter auf Roggow. Von ihm, dem Junggesellen, gibt es nicht die Überlieferung, wie sie sonst an Kinder und Enkel weitergegeben wird. Gerhard Heinemann verdanke ich u.a. den Hinweis auf die Erinnerungen von Tante Martha Carls, einer Tochter von Franz Pogge. Sie schreibt über eine Diphterie-Epedemie in der Familie: „….alle Hausgenossen bekamen es nacheinander. Erzieherin, Lehrer, Mamsell, alle Dienstmädchen lagen nacheinander. Dazu der Tod des kleinen Bruders Ernst. Meine arme Mutter brach fast zusammen, und als Retter und treuer Helfer kam der geliebte Onkel Hermann. Jeden Morgen ging er durch alle Krankenzimmer und pinselte alle Patienten… . „ An anderer Stelle heißt es: „Unser aller Vizevater.“.

Mein Großvater, Carl Pogge, hat seine landwirtschaftliche Ausbildung, zumindest teilweise, bei seinem Onkeln in Roggow gemacht. In dieser Zeit lernte er Helene Held aus Klein-Roge kennen, meine spätere Großmutter.

Über Hermanns landwirtschaftliche Tätigkeit schreibt Onkel Karl, dass er die Untersuchungen seines Vaters zur Anwendung der Drainage auf den Böden von Roggow fortsetzte.

In seiner Zeit entstanden dort vorbildliche Wohnungen für die Landarbeiter: „Eine große Stube, drei Kammern und eine gute Küche, der Stall abseits vom Hause, ein hübscher Garten mit Wein, Jasmin und Flieder und 660 Ruten Gartenland, mit Flechtzäunen umgeben.“

Die Stadt Teterow bat ihn 1880 um einen Vorschlag, wie die Dämme der neuen Wiesen vor Maulwurfschäden zu schützen seien. Mit seinen Vorschlägen war man im Großen und Ganzen einverstanden, setzte sie aber aus unbekannten Gründen nicht in die Praxis um.

Hermann war politisch sehr tätig und gehörte, wie auch sein Bruder Franz, der Nationalliberalen Partei an. In den Reichstagen von 1871, 1874 und 1877 vertrat er als Abgeordneter den Wahlkreis Waren-Malchin, allerdings erfolgte schon 1878 eine Reichstagsneuwahl, und er verlor sein Mandat an einen Vertreter der Konservativen. Es entzieht sich meiner Kenntnis, ob er überhaupt noch einmal kandidiert hat. Nach 1877 taucht sein Name in dem entsprechenden Verzeichnis nicht mehr auf.

Auch Hermanns Tätigkeit im Landtag müsste noch einer eingehenden Untersuchung unterzogen werden. Aus den Landtagsprotokollen von 1872 bis 1874 ergibt sich, dass er, zusammen mit seinem Bruder Franz, einen Antrag gestellt hat, der sich mit dem leidigen Thema der Klostergüter befasst. Dieses Thema ist ja zu Zeiten von Johann Pogge erörtert worden. Es ging immer noch um die Benachteiligung der bürgerlichen Mitglieder der Ritterschaft bei der Beschlussfassung über die Klostergüter.

Während des Landtages 1872 zu Malchin reichte Hermann als federführender Antragsteller einen Antrag ein, der sich – wieder einmal – mit der Reform der Verfassung in Mecklenburg befasste. Dieses sogenannte Dictamen liegt in gedruckter Form vor und trägt das Datum 10.11.1872. Es wird von Hermann Pogge Roggow und Genossen eingereicht. Unter den „Genossen“ tauchen Pogge-Gevezin, Pogge-Poelitz, Pogge Blankenhof und Pogge Bartelshagen auf. In dem Dictamen wird beanstandet, dass die Reform der Verfassung Mecklenburgs, die seit 1847 im Gespräch war, noch keinen Schritt weitergekommen sei. Inzwischen habe auch der Deutsche Reichstag eine Reform der mecklenburgischen Verfassung verlangt. Eine Vorlage sei zwar erarbeitet worden, verdiene aber diesen Namen nicht und sei deshalb abzulehnen. Es wird gefordert, dass die Vertretung des Landes auf Wahlen beruhen solle, wobei aber den Interessen des großen Grundbesitzes und sonstiger berechtigter Faktoren Rechnung zu tragen sei. Alle Gesetze müssten der Zustimmung durch den Landtag unterliegen, was zu dieser Zeit für die domanii immer noch nicht der Fall war. Eine wirksame Kontrolle des Staatshaushalts durch den Landtag müsse gewährleistet sein. Immerhin noch war der Haushalt des Landesherrn nicht von dem des Staatshaushalts getrennt. Man sieht, dass die Söhne von Johann seine Bemühungen getreulich fortsetzen. Es änderte sich aber nichts, und so blieb es bis 1918.

Hermann spielte im Mecklenburgischen Patriotischen Verein eine aktive Rolle. Er war Direktor des Maschinensektors und langjähriger Vorsitzender (Direktor) des Distriktvereins Teterow. Mit zwei anderen Mitgliedern des MPV wurde Hermann zum Deputierten für den Kongress Norddeutscher Landwirte gewählt.

In den Landwirtschaftlichen Annalen des MPV habe ich nur Stichproben machen können, und zwar für die Jahre 1868 und 1869. Ich fand dort mehrseitige Diskussionsbeiträge von Hermann zum Problem der einheitlichen Ermittlung der Ernteerträge. Für den MPV schloss er einen Vertrag zur Beschaffung transportabler Schuppen für die alljährlichen Tierschauen ab.

1885 hat er nach einer Ungarnreise den Mitgliedern einen Vortrag gehalten. Hierüber hat sich ein Gedicht erhalten, siehe S. 39

1881 ernannte die Stadt Teterow Hermann Pogge zu ihrem zweiten Ehrenbürger. Der erste war Johann Heinrich von Thünen. Diese Ehrenbürgerschaft sollte gesehen werden „als Zeichen der allgemeinen Hochschätzung, welche sich Herr Pogge in unserer Stadt durch langjähriges erprobtes Wirken im öffentlichen Leben erworben hat“. Über die Ernennung zum Ehrenbürger war Hermann geradezu beschämt, da er sich nicht bewusst war, der Stadt „besondere Dienste erbracht zu haben“. Er betrachtete deshalb die Wertschätzung als „für meinen guten Willen geltend, das Interesse des Einzelnen mit dem Gesamtinteresse zu vereinbaren“.

Kurz vor seinem 55. Geburtstag, d.h. schon 1886 erlitt Hermann einen Schlaganfall. Sein Zustand besserte sich zwar wieder, aber er blieb teilweise gelähmt. Er musste sich von seinen öffentlichen Ämtern zurückziehen, hat aber weiter das Gut Roggow verwaltet. 1894 ließ er die Güter Krassow und Roggow unter seinen Brüdern, bzw. deren Erben verlosen. Es gewann sein Bruder Franz. Am 6. Dezember 1900 starb Hermann. Er wurde auf dem Friedhof in Wattmannshagen beerdigt.

Die Förderung des Chausseebaus in Mecklenburg

durch Johann POGGE und Johann Heinrich von THÜNEN

Angela Ziegler

„Schlechtere Landstraßen, als man in Mecklenburg antrifft, sollen schwerlich in deutschen Straßen gefunden werden.“

Das sind die Worte eines Mecklenburg-Reisenden (um 1850), zitiert von Dr. Erich SCHLESINGER, Prorektor der Rostocker Universität. Mit der Förderung des Chausseebaus in Mecklenburg durch Johann POGGE und Johann Heinrich von THÜNEN haben sich seit der Neuen Rostocker Thünenforschung schon mehrere Wissenschaftler auseinandergesetzt. Erich SCHLESINGER war einer der ersten. 1952 veröffentlichte er in der gerade ins Leben gerufenen Reihe „Gesellschafts- und Sprachwissenschaften“ der „Wissenschaftlichen Zeitschrift der Universität Rostock“ seinen Aufsatz „J. H. von THÜNEN und der Kunststraßenbau in Mecklenburg“.

Anknüpfend an das o.g. Zitat schreibt er:

„Die Wege befanden sich in einer Bodenbeschaffenheit noch ganz so, wie ihre Befahrbarkeit im großen und ganzen von der Jahreszeit und von der Witterung abhing. Daß bei diesen Wegezuständen Güterfortbewegung und Reiseverkehr sehr erschwert waren, liegt auf der Hand.“

Aber dies war sogar gewollt, erklärt er: Fremde sollten genötigt werden, länger im Land zu bleiben und Mecklenburgern sollte die Ausreise erschwert werden. Hiermit, so meinte man, könne man die Wirtschaft des Landes stärken.

Johann Heinrich von THÜNEN sah das anders. Ihm erschien es

„Nicht vernünftig, so schlechte Wege zu halten.“

Wenn THÜNEN das schreibt, noch dazu im Isolierten Staat, dann nur auf der Grundlage eigener Forschungen. Er hatte diese Aussage natürlich längst mathematisch untermauert.

Hören wir von anderer Seite eine Aussage dazu. Sie kommt von Luise POGGE, geb. Behm, Ehefrau von Johann POGGE. Sie schreibt in ihren „Lebenserinnerungen“:

„Die mecklenburgischen Wege waren in früherer Zeit wegen ihrer Schlechtigkeit berüchtigt. Ich erinnere, dass mein Schwiegervater uns zuweilen, um den Lehmberg nach Klaber zu passieren, außer unsern 4 Pferden vor dem Wagen noch 2 Pferde Vorspann zugab. In weichen Wintern waren die Wege, worauf die Getreidefuhren sich nach Rostock bewegten, geradezu grundlos. Von Rostock nach Neubrandenburg war man drei Tage unterwegs.“

Auch bei Johann Heinrich von THÜNEN lesen wir, wie lange es dauert, mit dem Pferdewagen von Tellow nach Rostock zu kommen. In den Abschlussrechnungen der Wirtschaftsjahre 1810/1815 fasste er – nicht ohne Zahlenbeispiele einzuflechten – zusammen, wieviel Zeit für die Reise von Tellow nach Rostock benötigt wurde:

„Wenn alles Korn nach Rostock verfahren wird (4 ¾ Meilen), so wird bei schlechten Wegen 2 ½ Tage, bei guten Wegen 2 Tage gefahren. Der erste Fall verhält sich zum letztern ungefähr wie 1 : 2. ….

Die Pferde können aber nur 2 mal in der Woche nach Rostock fahren, wenn dies auch in 2 Tagen abgemacht wird, indem die Pferde sich den 3. Tag erholen müssen, die Knechte gebrauchen ebenfalls den 3. Tag zum Häckselschneiden und Aufladen. Man muss also für jede Reise nach Rostock 3 Arbeitstage des Gespanns berechnen.“

Eine Fuhre (i.S.v. einer Wagenladung) fasste im Winter bei schlechten Wegen 5 bis 5 ½ Sack, bei guten Wegen 7 Sack Weizen. Der Sack Weizen enthielt 6 ¼ Rostocker Scheffel Weizen (=186,25 kg). Eine Fuhre fasste rechnerisch also 0,9 t bis 1,3 t Weizen.

„Der Transport von 6 Sack = 37 ½ Scheffel Waitzen kostet demnach auf 5 Meilen 3 Reichstaler und 24,1 Schilling.“

Selbstverständlich wünschte sich auch THÜNEN bessere Wegeverhältnisse auf den Straßen, die ihm als Transportweg dienten. Das Gut Tellow lebte vom Verkauf des Weizens auf dem Markt in Rostock. Eine Optimierung bedeutete also auch zugleich eine Steigerung des Gutsgewinns. Aber der Weg dorthin war genauso unbequem, wie die Straßen selbst. Ohne das Wohlwollen der Landesfürsten – oder besser gesagt der Landtags – konnte man hier nicht weiterkommen.

Zwar war auch in Mecklenburg das Zeitalter des Chausseebaus, wie in ganz Deutschland angebrochen. Im März 1825, so führt Lutz WERNER in seiner Dissertation aus, hatte die Mecklenburg-Schwerinsche Regierung nach zähem Kampf mit den Ständen einen von Regierungsrat Schack erarbeiteten Plan vorgelegt, der eine großzügige Chaussierung vorsah. Der Landtag widersetzte sich aber derart, dass Schack, sicher aufgrund des Drucks, den die Stände ausübten, sogar aus dem Amt scheiden musste. Schließlich finanzierte die großherzogliche Regierung ein erstes mecklenburgisches Teilstück einer Chaussee von Hamburg nach Berlin ohne staatliche Beihilfen. Dieses Teilstück, acht Meilen lang, so schreibt Lutz WERNER, wurde zwischen 1826 und 1829 gebaut. Die erste Kunststraße in Mecklenburg führte durch weite Teile des westlichen und südlichen Mecklenburgs, so über Boizenburg, Redefin, Ludwigslust, Grabow und Perleberg. Sie ist heute Teil der Bundesstraße 5. Der östliche und südöstliche Teil unseres Bundeslandes, ein „fruchtbares, rein agrarisch strukturiertes Gebiet“, das „für eine Vielzahl von Rittergutsbesitzern von eminentem ökonomischen Interesse“ sein musste, fand in den ersten Plänen des Chausseebaus keine Erwähnung.

Aber genau hier wirkten THÜNEN und die POGGEs. Die ersten nach außen gerichteten Bestrebungen zur Verbesserung der Situation gingen von Johann POGGE (1793-1854) auf Striesenow aus.

Hören wir, was Luise, Johann POGGEs Frau, in ihren Erinnerungen dazu schreibt:

„Mein Mann hatte auf seinen Reisen schon Chausseen kennengelernt und dachte oft daran, wie auch Mecklenburg dieser Segen zuteil werden könne. Als er im Jahre 1823 die Reise zum Schafkonvent nach Leipzig machte, traf er in der Nähe von Wittenberg einen alten Kriegsgefährten, Major von PFEIL, früher Ingenieur-Offizier im WALLMODENschen Corps, der bei dem Bau einer Chaussee, welcher er in Enterprise [Unternehmung] genommen, beschäftigt war. Meinen Mann interessierte die Sache sehr und [er] fragte ihn, ob er eventualiter auch in Mecklenburg einen solchen Bau übernehmen würde, wozu er sich bereiterklärte.“

Bereits 1826, wenn man den Aufzeichnungen Luise POGGEs glauben darf, hatte Johann POGGE den nächsten Schritt gemacht. Mit Major von PFEIL hatte er des Öfteren korrespondiert und ihn schließlich gegen ein Honorar von 200 Rtl. und „freie Station“ nach Striesenow eingeladen. PFEIL begann mit der Vermessung in Rostock. Weiter, als bis Laage, kam er aber nicht. Luise schreibt, dass die Grundbesitzer, namentlich von PREEN in Bandelstorf und Dummerstorf, ihm etliche Unannehmlichkeiten zu bereiten wussten, so dass er – ein anderes Angebot in der Hinterhand – entnervt abreiste.

Dies war zwar ein herber Rückschlag für Johann POGGE, aber kein Grund zur Aufgabe. Er wusste, dass viele seiner Gutsnachbarn in dieser Zeit zum Ausbau der Straßen noch eine ablehnende Haltung hatten – teils aus Unkenntnis, teils aus Sturheit.

Lutz WERNER hat in seinem Aufsatz „Johann Heinrich von Thünen (1783 – 1850) als Verkehrsgeograph und Verkehrspolitiker“ ihre Argumente zusammengefasst.

Der mecklenburgische Großgrundbesitz ist zu verschuldet, als dass er ein Chausseebauprogramm an ausländische Firmen – und nur die hätten schließlich die Technologien – vergeben könnte, dieses Kapital solle besser in einheimische Gutswirtschaften investiert werden.

Das Chausseematerial hierzulande tauge nicht zum Ausbau, es wäre darüber hinaus in viel zu geringer Menge vorhanden.

Die Chaussee hätte eine zu geringe Frequenz. Für die Unterhaltung müsse also eine Steuererhöhung oder eine „Maut“, wie wir heute sagen würden (damals „Chausseebenutzungstarif“) her, also wäre es nicht mehr so lukrativ.

Auf geschotterten Chausseen wäre der Verschleiß der Wagen höher und die Zugtiere müssten öfter beschlagen werden. Man müsste sicher sogar andere Wagen anschaffen, größere wenn möglich, die dann auf Nebenstrecken schlecht einsetzbar wären. Also würden die Transportkosten steigen, nicht sinken.

Die immensen und überwiegenden Vorteile eines ausgebauten Wegesystems, z.B. für die Gewinnsteigerung beim Verkauf landwirtschaftlicher Produkte, waren nicht vorstellbar. Der Verkehr nach Hamburg sei keine Wohltat, meinte z.B. Ludolf von LEHSTEN, Generalpostmeister. Er äußerte in einer Denkschrift vom 17. Mai 1824:

„Der Verkehr leitet unsere wenige Barschaft in fremde Staaten, verschafft uns nur Waren des Luxus, der Mode und der feinen Genüsse, die wir besser entbehren, zum Teil im Vaterlande gewinnen können.“

Natürlich gab es auch Gegenbeispiele: Der weitsichtige Graf Heinrich Wilhelm von SCHLIEFFEN (1790-1836) auf Schlieffenberg beispielsweise ließ sich gern von POGGEs Idee begeistern. Er war auch THÜNENs Vertrauter:

„Ich habe viele Freunde gefunden, Graf Schlieffen gehörte mein Herz.“

Luise POGGE schreibt, dass von SCHLIEFFEN sogar einen diesbezüglichen Vorstoß im Landtag gewagt hatte, allerdings ohne Erfolg, wie zuvor [keine zeitliche Einordnung?] Regierungsrat SCHACK.

Bei seinem umfangreichen Kommunikationsfeld darf man davon ausgehen, dass Johann POGGE die Argumente der Chausseegegner tatsächlich so gut kannte, dass sie ihm Ansporn für die Erarbeitung eines Strecken- und Finanzierungsplans für eine Verbindungsstraße von Neubrandenburg nach Rostock waren.

POGGE war 1827 noch ganz unter dem Eindruck der Absatzkrise für Getreide, die auch in der hiesigen Region viele Güter sehr traf. Durch Kapitalinvestitionen in diese Straße wollte er hier sinnvolle Abhilfe schaffen. Warum sich das lohnte, begründete er in der Einleitung zu seinem Strecken und Finanzierungsplan folgendermaßen:

„Der Besitzer der Gegend wird die Zeit niedriger Kornpreise zum Kunststraßenbau nutzen, um so viel lieber, da er dann nicht nöthig hat, seine Erzeugnisse unter dem Productionspreise auf dem schlechten Wege nach der Seestadt zu quälen, sondern ein großer Theil derselben bei der durch den Straßenbau vermehrten Consumtion im Lande selbst verzehrt wird.

Daß die Zeit der niedrigen Kornpreise vorübergehend, davon ist der Besitzer durch Erfahrung hinlänglich überzeugt.

Die nahe Umgebung zeigt uns kein privatives Eigenthum, welches vemöge seiner Lage und Größe die Ausführung seiner Idee gestattete. Dagegen bewohnt die Mehrzahl der anwesenden Mitglieder einen Strich des Landes, unter vielen Besitzern vertheilt, dem nach meinem Dafürhalten ihre Realisierung höchst ersprießlich sey.“

Wurden bis 1846 ca. 75% des Straßenbaus aus Landesmitteln finanziert (nachdem die Stände um 1830 endlich der Anteilsfinanzierung zugestimmt hatten), so ist es in POGGEs Plan anders herum. In 18 Paragraphen legt u.a. er dar, dass 75 % von den 400.000 Rthlr. Bau- und Erhaltungskosten von den Hufen beizusteuern wären, nur jeweils 12,5 % von den Städten und der Landesregierung. Aus seiner Sicht als Mitglied des Teterower Distrikts nannte er das Projekt „Große Teterower Kunststraße“. Das neuartige in POGGEs Plan war die Bildung einer Interessengemeinschaft von durch die Straße profitierenden Gütern und Landstädten. Nach seinem Vorschlag wäre es die Aufgabe dieser Interessengemeinschaft gewesen, den Straßenbau und deren Erhaltung zu organisieren. Somit würden eine Erhebung von Chausseegeld und die Verwaltung der Einnahme des selbigen entfallen.

Am 3. November 1827 stellte er seinen Plan auf einer Versammlung des Teterower Distrikts des Mecklenburgischen Patriotischen Vereins (MPV) vor.

Anwesend waren z.B. von Wedemeyer auf Langhagen, von THÜNEN auf Tellow, FLÜGGE auf Amalienhof, von SCHMIDT auf Sührkow, Oberförster NAGEL zu Dieckhoff, von LOWTZOW auf Rensow und auf Striggow, POGGE auf Roggow, Bürgermeister REUTER aus Stavenhagen, STAUDINGER auf Groß Wüstenfelde, POGGE auf Dehmen (u.a.m.)

Hier hatte er das richtige Podium dafür gefunden: Das Auditorium, bestehend aus Gutsbesitzern der Teterower Region, die unmittelbar profitieren würden, zeigte sich an POGGEs Ausführungen durchaus interessiert.

Im Protokoll der Distriktversammlung hieß es:

„Ein Mitglied hatte einen Plan entworfen, auf welche Art es möglich zu machen sey, wie zwischen Rostock und Neu-Brandenburg, welche eine der befahrensten Straßen in Mecklenburg sey, eine Kunststraße erbaut werden könne? So vielen Beyfall auch diese Idee fand, so war doch die Zeit schon zu sehr verflossen und man beschloß: die Prüfung dieser Idee bis zur nächsten Versammlung aufzusparen.“

Die beschlossene Anfertigung des Gutachtens über diesen Entwurf wurde keinem anderen übergeben, als Johann Heinrich von THÜNEN, dessen fachliche Kompetenz man allgemein schätzte. Immerhin hatte THÜNEN sich im „isolierten Staat“ gerade mit der Transportproblematik auf Mecklenburgs Straßen auseinandergesetzt. Mehr noch: Er leitete in seinem 1826 veröffentlichten Werk erstmals eine „verkehrsökonomisch begründete Intensitäts- und Standorttheorie“ ab, als er im konkreten Zusammenhang mit dem Londoner Getreidemarkt untersuchte, welchen Einfluss z.B. verschiedene Verkehrslagen seines Gutes Tellow zum mecklenburgischen Getreideexporthafen Rostock hätten, zu dem er, wie wir wissen, seine Getreidefuhren anliefern ließ. THÜNEN musste, so schreibt er 1850 im Zweiten Teil seines Hauptwerkes, 1826 den schlechten Wegen in Mecklenburg Rechnung tragen:

„…wenn wir uns den isolirten Staat anfangs mit so schlechten Wegen versehen denken, ja seine Gestaltung und Ausdehnung darnach bestimmt haben: so drängen sich bei der Forderung, daß in dem isolirten Staat überall Konsequenz herrschen soll, die Fragen auf:

Wo, und in welcher Ausdehnung können im isolirten Staat Chausseen und Eisenbahnen mit Nutzen angelegt werden?

Welche Aenderung geht mit der Anlegung derselben in der Ausdehnung der kultivirten Ebene, der Bodenkultur und dem Nationalreichthum vor?

THÜNEN wusste sofort, dass POGGE mit seinem Entwurf eines Strecken- und Finanzierungsplans für eine Verbindungsstraße von Neubrandenburg nach Rostock eines der relevantesten Themen der Zeit aufgeworfen hatte, dessen Behandlung unverzüglich angegangen werden musste. Er fühlte genau wie POGGE, dass die Zeit dafür reif war. Die große Bedeutung von POGGEs Plan erkennend, teilte er ihm bereits Ende Nov. / Anf. Dez. 1827 die Ergebnisse seiner ersten Begutachtung mit:

„Ihr mir gütigst mitgetheilter Entwurf zum Bau einer Kunststraße von Rostock nach Neubrandenburg, hat mich durch zwei darin aufgestellte neue Ideen aufs lebhafteste interessirt.

Sie wollen nämlich:

1) die Kosten der Anlegung und Unterhaltung der Kunststraße nicht wie gewöhnlich durch einen Dammzoll, sondern durch einen verhältnißmäßigen Beitrag von den diese Kunststraße benutzenden Gütern und Städten decken; und dann

2) die Größe des Bezirks, welcher diese Straße benutzt, und die Größe der Beitragspflichtigkeit der einzelnen Güter im Voraus zu bestimmen versuchen.

Ein Gutachten über so verwickelte Gegenstände würde eine genauere und umfassendere Lokalkenntniß erfordern, als ich besitze, und zugleich eine längere und ruhigere Prüfung nothwendig machen.

Sie wünschen aber schon jetzt meine Ansichten über diese Gegenstände zu wissen, und so theile ich Ihnen die Gedanken, die die Lesung Ihres Entwurfes in mir erweckt hat, hier mit. […]“

Auch wenn diese Aussagge suggeriert, dass seine Gedanken noch oberflächlich und sein Gutachten noch lückenhaft und unverbindlich sein könnten, so legt THÜNEN im folgenden aber doch die detailreiche und mathematisch basierte Einschätzung dar, die der MPV von ihm wohl erwarten durfte. Er konstatiert z.B., dass bei gegenwärtiger Wegesituation

„die Transportkosten für einen Scheffel Rocken [Anm.: =28,4 kg] auf eine Meile wahrscheinlich ¾ ßl. betragen“.

Aus dem Hannöverschen weiß er, dass dort auf der Chaussee statt der bei uns in Mecklenburg üblichen 2 Last Korn 3 Last transportiert werden. Die Chaussee in Mecklenburg brächte also einen Vorteil von 1/3 ßl. pro Scheffel Rocken und Meile. Das wäre natürlich durchaus lukrativ.

THÜNEN schreibt weiter:

„In Verbindung mit den früheren Annahmen ließe sich nun hiernach berechnen, wie groß der Nutzen sey, den die Chaussee in verschiedenen Entfernungen von Rostock den Gütern gewährt.“

Er überlegt:

„Nach der Verschiedenheit der Güte des Bodens liefert eine Hufe einen sehr verschiedenen Ueberschuß an verkäuflichen Produkten. Man müßte also die Hufen in Klassen eintheilen, und könnte hiebei die ältere Bonitirung der Güter zur Grundlage nehmen und die Güter, deren Acker im Durchschnitt zwischen 75 und 90 QRuthen bonitirt ist,

zur ersten Classe,

die zwischen

90 und 110 QR bonitirt sind zur 2ten Classe

= 110 und 150 = = = = 3ten =

= 150 und 200 = = = = 4ten =

= 200 und 300 = = = = 5ten = rechnen.

Nach einer vorläufigen Ansicht schätze ich den verkäuflichen Getreideüberschuß:

Von einer Hufe der 1ten Classe zu 1.200 Scheffel.

= = = = 2ten = = 960 =

= = = = 3ten = = 720 =

= = = = 4ten = = 480 =

= = = = 5ten = = 240 =

Die projectirte Chaussee läuft durch eine der fruchtbarsten Gegenden Mecklenburgs, und ich glaube, daß die innerhalb des Gebiets dieser Chaussee liegenden Güter im allgemeinen Durchschnitt zur zweiten Classe zu rechnen sind. Der Beitrag jedes einzelnen Guts zu den Kosten der Chaussee würde aber nach der Größe seines Getreideüberschusses, also nach der Classe, zu welcher dasselbe gehört, bestimmt werden. […]“

Der Beitrag eines Gutes an den Kosten des Chausseebaus wird von drei Faktoren bestimmt:

Wieviele Meilen fährt das Gut seine Produkte auf der Chaussee?

Welche Qualität haben die verfahrenen Produkte?

Wir groß ist die Seitenentfernung des Gutes von der Chaussee?

Besonders erstrebenswert erschien es, diejenigen Gutsbesitzer von der Rentabilität des Chausseebaus zu überzeugen, deren Gut nicht direkt an der Chaussee lag, sondern die noch auf dieselbe zufahren mussten. Eine flächenmäßige Verbreitung des POGGEschen Plans konnte nur so erreicht werden, und darum legte Thünen auch in seinen Berechnungen großen Wert darauf. Er führt das Beispiel des Gutes E, 10 Meilen von Rostock und 4 Meilen von der Chaussee an und kommt auf eine Wertzunahmen der Hufe auf 87 ½ Rthlr.

THÜNEN äußerte durchaus aber auch seine Bedenken:

„Der Entwurf setzt ein Uebereinkommen zwischen allen in dem Gebiet der Chaussee wohnenden Gutsbesitzer voraus. Daß ein solches Uebereinkommen zu Stande kommen werde, dazu habe ich gar keine Hoffnung. Aber dies ist auch nicht nöthig, wenn nur die Einrichtung getroffen wird, daß alle die, welche an dem Chausseebau keinen Antheil genommen haben, Chausseegeld bezahlen müssen und zwar so lange, bis sie den auf ihr Gut fallenden Antheil zu den Kosten des Chausseebaues bezahlt haben.

Wird nun das Chausseegeld grade so hoch gestellt, als die Ersparung an Transportkosten durch die Chaussee beträgt, (nach den obigen Ansätzen ¼ ßl. pr. Meile für den Scheffel Rocken) und findet nun der Nichtbeigetretene, daß er jährlich an Chausseegeld mehr zu zahlen hat, als die Zinsen des Capitals, womit er sich von dieser Abgabe loskaufen kann, betragen: so wird er mit seinem Beitritt nicht lange säumen und wir werden denn nach wenigen Jahren eine abgabefreie Straße haben.

Fände sich aber, daß die Zinsen dieses Capitals mehr betrügen, als die jährliche Ausgabe an Chausseegeld: so wäre dies grade der Beweis, daß die Chaussee hier nicht zweckmäßig sey.

Dies aber nicht erst aus der Erfahrung, sondern durch eine vorhergehende genaue Untersuchung kennen zu lernen, ist die große und schwierige Aufgabe, die hier vorliegt. Sollte die genaue Untersuchung ergeben, daß der Chausseebau, in der vorgeschlagenen Ausdehnung bis nach Neu-Brandenburg, sich nicht bezahle, so leidet es doch gar keinen Zweifel, daß der Chausseebau von Rostock nach Laage, und wahrscheinlich auch von Laage nach Malchin, sich hoch bezahlen würde.“

Aber der Optimismus überwog in Thünens Gutachten. POGGEs Plan war erkannter Maßen einfach zu wertvoll für die Region, als dass er als unausführbar in einer Schublade landen konnte:

Die Eigenfinanzierung der durch die vom Straßengebiet profitierenden Gutsbesitzer war für THÜNEN – und damit bekräftigte er POGGEs Vorschläge – die Möglichkeit, auch im verschuldeten Mecklenburg eine Chausseebau bezahlen zu können. THÜNEN hatte berechnet, dass „… nur für sehr wenige Güter der Betrag auf 4 bis 500 Rthl. zu stehen komme. Diese auf 4 bis 5 Jahre macht jährlich 100 Rthl. von der Hufe“. Er vertrat die Auffassung, dass so eine Ausgabe für fast alle Gutsbesitzer zu erschwingen sei. Der Vorteil wäre, dass man hernach von einer erneuten Abgabe, die die Gewinne schmälern würde, absehen könne. Und THÜNEN erkannte: Die Verbesserung der Mecklenburgischen Straßen

„belastet mit einer Abgabe nur die gegenwärtige Produktion. Die künftige Steigerung der Produktion ist von solcher Abgabe frei. Und in der Tatsache liegt der wirksamste Anreiz zur Erhöhung der Kultur des Bodens. Die Frage der Kostenaufbringung, ob durch Wegegeld oder durch Grundbesitzerbeitrag ist demnach von entschiedenstem Einfluss auf den künftigen Wohlstand des Landes.“

THÜNEN prognostizierte den wirtschaftlichen Einflussgebieten der Chaussee, die etwa 10,5 % des mecklenburgischen Gesamtterritoriums ausmachten, spürbar positive Auswirkungen auf deren Getreidehandel. Hier schließt sich übrigens wieder der Kreis zu THÜNENs verkehrsökonomischen Untersuchungen im „Isolierten Staat“.

POGGE reichte seinen Entwurf (S. 707-718) zusammen mit THÜNENs Gutachten (S. 719-733) ein und fügte noch einige nach Thünens Ausführungen aufgeworfene Fragen und deren mögliche Antworten hinzu. Der Beitrag der beiden erschien 1828 in den Annalen des Mecklenburgischen Patriotischen Vereins unter dem Titel: „Dringende Empfehlung der zwischen Rostock und Neubrandenburg intendirten Kunststraße“. Sie waren sich einig,

„das Vorliegende als den ersten Act in dieser wichtigen Angelegenheit zu betrachten, und sie in dieser, zwar noch sehr unvollkommenen Gestalt ihrem ferneren Geschicke anzuvertrauen.“

Damit noch nicht genug, erschien 1829 ein weiterer Aufsatz Thünens in den Neuen Annalen, der den Titel „Berechnung der Unterhaltskosten eines Gespanns Pferde und der Transport-Kosten des Korns“ trägt. Auch hier steht die Zweckmäßigkeit der Verwandlung der umliegenden Mecklenburger Landstraßen in Chausseen noch zur Disposition. Der Redakteur der Annalen [erstmals Christian Wilhelm ENGEL (1798-1866), da Franz Christian Lorenz KARSTEN (1751-1829) am 28.2. verstorben war] wird Thünen zu diesem Beitrag wohl ein wenig gedrängt haben, denn er dankt dem Verfasser in einer Fußnote des Aufsatzes und preist dessen aufopfernde und rege Teilnahme (S. 639). Hier geht es ganz gezielt und sehr differenziert um die Transportkosten des Korns, aber Thünen tangiert auch wieder die Problematik Höhe des Chausseegeldes und Pogges Idee einer abgabenfreien Chaussee, die je nach Nutzen von den Gütern in einer individuell festzulegenden Höhe – deren Grundsätze durchaus noch nicht klar waren – zu tragen sei.

1831 wurde die Entscheidung zugunsten der Längsverbindung Rostock-Neubrandenburg gefällt.

THÜNEN und POGGE hatten die Landesregierung Mecklenburg-Schwerin mit ihren theoretischen Vorarbeiten derart überzeugen können, dass sie wesentliche Teile der Vorschläge in ihren „Actien-Plan für die Rostock-Neubrandenburger Chaussee“ (1831) übernahm. So ist der §2 des Aktionplans völlig mit Thünens Ausführungen überein:

„Die zum Bau … erforderlichen Mittel sind durch Action, jede von 100 Rthlr. N ⅔, durch freiwillige Beträge und durch eine vom Lande bewilligte Beihülfe aufgebracht …“

Allerdings rückte die Regierung von der Chausseegelderhebung nicht ab. Was Johann POGGE möglichst abwenden wollte, hohe Administrationskosten und Verkehrsbehinderungen, dieser Plan ging mit der Mecklenburg-Schwerinschen Regierung leider nicht auf:

„Bis 1850 wurden in Mecklenburg 77 Meilen Privatchaussee mit 46 Hebestellen und 63 Meilen Staatschaussee mit 42 Hebestellen gebaut. Der Verkehr auf diesen Strecken wurde also durchschnittlich alle 1,6 Meilen durch eine Chausseegeldhebestelle behindert. Darüber hinaus verursachten diese Kontrollstellen erhebliche Selbstkosten, hervorgerufen durch die Unterhaltungskosten und die Besoldung des Einnehmers.“

Die Erträge des Chausseegelds reichten übrigens nach 1845 nicht mehr aus, um die Unterhaltskosten der Rostock-Neubrandenburger Straße zu decken. Thünen hatte das schon vorher gewusst, denn er hatte berechnet, dass selbige im Jahr von 8640 Wagen befahren werden müsste. Eine Frequenz, die nicht erreicht wurde.

Zehn Jahre nach den ersten Bemühungen im Teterower Distrikt des MPV war die Chaussee von Rostock nach Neubrandenburg fertig. Von THÜNEN ist überliefert, dass er auch weiterhin dafür kämpfte, dass die mecklenburgischen Nebenstrecken, die Zubringer zur Chaussee, ebenfalls verbessert werden müssten, denn wenn diese nicht in Ordnung wären, würden die Vorteile der Chaussee wiederum gemindert werden, da Wagen in schlechten Witterungsperioden nicht so beladen werden könnten. Aber die Nebenstrecken unterstanden nicht der Obhut des Staates, sondern ihr Zustand war jeweils vom „Wohlverhalten“ des Gutsbesitzers abhängig.

POGGEs Wunsch, mit dem sein auf den 20. Dez. 1827 datierter Plan endete, hatte sich jedoch im Wesentlichen erfüllt, da er sich auf seine sogenannte „Große Teterower Kunststraße“ bezog.

Der Anfang war gemacht, die Verantwortung für den Ausbau einer sich in den kommenden Jahren stetig entwickelnden Infrastruktur weitergegeben.

Und so bleibt die „Angelegenheit“, wie POGGE es nannte, auch fernerhin aktuell:

„Es ist zu wünschen, dass sie von den mit rastlosem Eifer und wahrer Liebe für das Wohl des Vaterlandes würkenden, in höheren Landesfunctionen stehenden Männern, sowie von den würdigen Mitgliedern unseres Vereins, endlich von allen Vaterlandsfreunden, diejenigen Verbesserungen und Ergänzungen erhalte, deren sie bedarf, um einst … ins Leben heilbringend einzutreten.“

Was für ein Patriotismus in diesen Worten!

Abbildung

Quelle: Reprint (1986) der Originalausgabe

„Mecklenburgisches Album“, Berendsohn Hamburg, 1855-56, Seite 30